Politik

ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue Syndrom) ist eine schwere neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Seit 1969 ist ME/CFS von der WHO unter dem ICD-10 Code G93.3 klassifiziert. Trotz der Schwere der Erkrankung und einer hohen Anzahl an Betroffenen ist ME/CFS wenig bekannt, unzureichend erforscht und die Betroffenen sind im Gesundheits- und Sozialsystem schlecht versorgt. Wir setzen uns dafür ein, das zu ändern.

Situation der ME/CFS Betroffenen in Österreich

ME/CFS ist in Österreich weder in den Lehrplänen der medizinischen Universitäten und Hochschulen des Gesundheitsbereichs verankert, noch ist die Erkrankung in der ärztlichen Praxis ausreichend bekannt. Dementsprechend schlecht und prekär ist die Lage der Betroffenen in Hinblick auf medizinische Versorgung und soziale Absicherung in Österreich.

Zahl der ME/CFS-Betroffenen

Aktuell gibt es keine systematische Erfassung von ME/CFS-Betroffenen oder öffentliche Erhebungen zur Anzahl an ME/CFS-Betroffenen in Österreich. Das ist vor allem für die Schaffung von Versorgungsstrukturen problematisch, da der Bedarf nicht erkannt wird.

Bereits seit 2021 finden unter dem Begriff „Long Covid“ / „Post Covid“ und später unter „postvirale/postinfektiöse Erkrankungen“ auf gesundheitspolitischer Ebene Arbeitsgruppen und Projekte statt, die auch ME/CFS umfassen. Die Gesundheit Österreich GmbH hält dabei 2022 1 und 2023 2 fest, dass es keine Daten in Österreich gibt. Auch die eingerichtete Arbeitsgruppe des Obersten Sanitätsrates zu postviralen/postinfektiösen Erkrankungen betont, dass eine Notwendigkeit besteht, Daten zur Zahl der ME/CFS-Erkrankten in Österreich zu erheben (Dokument der ÖG ME/CFS vorliegend). Trotzdem gibt es nach aktuellem Informationsstand keine Bestrebungen, diese notwendigen Datenerhebungen durchzuführen und öffentlich zu finanzieren.

Problematisch dabei ist, dass es damit zu ME/CFS keinerlei Bedarfserhebung und in Folge auch keine Bedarfsplanung für Versorgungsstrukturen im Gesundheitssystem gibt. Ohne Zahlen gibt es keine gesundheitspolitische Willensbildung und Handlungsanleitung. Betroffene fallen damit weiterhin durch alle Netze im österreichischen Gesundheits- und Sozialsystem

Aus internationalen Studien und Zahlen lässt sich ableiten, dass es 73.600 ME/CFS-Betroffene in Österreich gibt.

2025 hat das Nationale Referenzzentrum für postvirale Syndrome eine umfassende Übersicht 3 erstellt und dazu internationale Literatur und Erhebungen zusammengetragen. Dabei zeigt sich: 0,8% der Bevölkerung sind eine plausible Prävalenz für ME/CFS. Das bedeutet auf die Bevölkerungsanzahl für das Jahr 2025 umgerechnet, dass in Österreich 73.600 Menschen an ME/CFS erkrankt sind.

In Österreichgibt es mehr ME/CFS-Betroffene, als Plätze im Ernst-Happel Stadion.

Medizinische Versorgung – Diagnose

Eine erste Hürde ist es für Betroffene, die korrekte Diagnose zu erhalten. 4 Internationale Studien gehen davon aus, dass 84-90% der ME/CFS-Betroffenen keine (richtige) ME/CFS-Diagnose haben. 5 , 6 Im D-A-CH-Raum dauert es vom Auftreten der Symptome bis zur Diagnose durchschnittlich fünf Jahre. 7 Damit geht Zeit verloren, in der eine erste Behandlung und das Management von ME/CFS unterstützend wirken und den Gesundheitszustand verbessern könnten. Stattdessen kann sich durch falsche Behandlung der Zustand der Betroffenen in dieser Zeit irreversibel verschlechtern.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz dauert es 5 Jahre vom Auftreten der Symptome bis zum Erhalt der ME/CFS-Diagnose.

Eine frühe und richtige Diagnose wäre aber für Betroffene wichtig, da sie zu einer besseren Prognose führt. 8 Eine falsche Diagnose – besonders aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen – ist meist mit schädlichen Behandlungsempfehlungen wie Bewegungs- und Aktivierungstherapie verbunden, die für ME/CFS-Betroffene schwerwiegende, langfristig schädliche Konsequenzen haben können. Ein früher Umgang mit dem Kernmerkmal der Post Exertional Malaise (PEM) in Form von Pacing kann sehr hilfreich sein und eine Verschlechterung verhindern.

Gründe für die späte Diagnose von Betroffenen sind, dass immer noch weitgehend die Expertise zu ME/CFS im Gesundheits- und Sozialsystem fehlt, es keine einzige öffentliche Anlauf- und Behandlungsstelle in Österreich und keine öffentliche Forschungsförderung gibt. In den Lehrplänen der österreichischen medizinischen Universitäten und Hochschulen ist ME/CFS nicht verankert. Damit ist ME/CFS nicht nur in der ärztlichen Praxis bzw. in der Praxis der Gesundheits- und Sozialberufe nicht ausreichend bekannt, sondern darüber hinaus halten sich Vorurteile gegenüber der Krankheit hartnäckig 9 , was sich ebenfalls nachteilig auf eine Versorgung der Betroffenen auswirkt. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden nicht auf breiter Ebene diskutiert und ME/CFS Forschung bleibt für den wissenschaftlichen Nachwuchs äußerst unattraktiv.

„Ich bin seit 2014 nach einem Infekt an ME/CFS erkrankt. Jahrelang wussten meine Ärzte nicht, was meine schweren gesundheitlichen Probleme verursachte und mein Zustand wurde mit der Zeit immer schlechter. […] Ich war zu Beginn meiner Erkrankung nur leicht betroffen. Leider war mir damals nicht klar, dass körperliche und geistige Aktivitäten meinen Zustand verschlechtern konnten. Hätte ich meine Diagnose früher erhalten, wäre ich in einem deutlich besseren Zustand geblieben, weil ich Pacing betrieben und dadurch eine kontinuierliche Verschlechterung vermieden hätte. “

Ein Betroffener

Medizinische Versorgung – Behandlung

Auch nach Erhalt der Diagnose stellt die unangemessene Versorgungssituation in Österreich für die Betroffenen eine hohe Belastung dar. Es gibt weder öffentlich finanzierte Anlauf- und Behandlungsstellen in Form von Spezialambulanzen, noch spezialisierte Angebote für Schwerstbetroffene zur Basisversorgung und Pflege.

Während unter Expert:innen auf der einen Seite ein Konsens besteht, dass es eine spezialisierte Form der Versorgung braucht und das Nationale Referenzzentrum für postvirale Syndrome dazu auch einen Leitfaden veröffentlicht hat 10 , wurden entsprechende Empfehlungen bis heute nicht umgesetzt und damit kommen keinerlei Leistungen bei den Betroffenen an. Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK – nunmehr BMASGPK) 11 , Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) 1 , die aktuelle S1 Leitlinie „für das Management postviraler Zustände am Beispiel Post-COVID-19“ 12 und die Arbeitsgruppe des Obersten Sanitätsrates betonen in ihren Empfehlungen und Versorgungspfaden, dass postinfektiöse Erkrankungen zu schwerwiegenden, langanhaltenden Funktionseinschränkungen führen können und dass diese andauernden und komplexen Fälle – so wie sie bei ME/CFS vorliegen – in spezialisierten Strukturen abgeklärt und betreut werden müssen. Trotzdem gibt es mit Stand 2025 keine einzige Spezialambulanz oder medizinische Behandlungsstelle zu Diagnosesicherung und Erstellung eines Therapieplans für ME/CFS.

In den bestehenden öffentlichen medizinischen Versorgungsstrukturen wird daher die Schwere der Erkrankung meist nicht ernst genommen. Hartnäckig hält sich ein „psychisches Dogma“, 9 welches das hohe Maß an körperlicher Beeinträchtigung und Leid der Betroffenen nicht nur vollständig verkennt, 4 sondern auch zu falscher, bestenfalls wirkungsloser, oft aber sogar schädigender Behandlung führt. 4 , 9 , 13 , 14 , 15

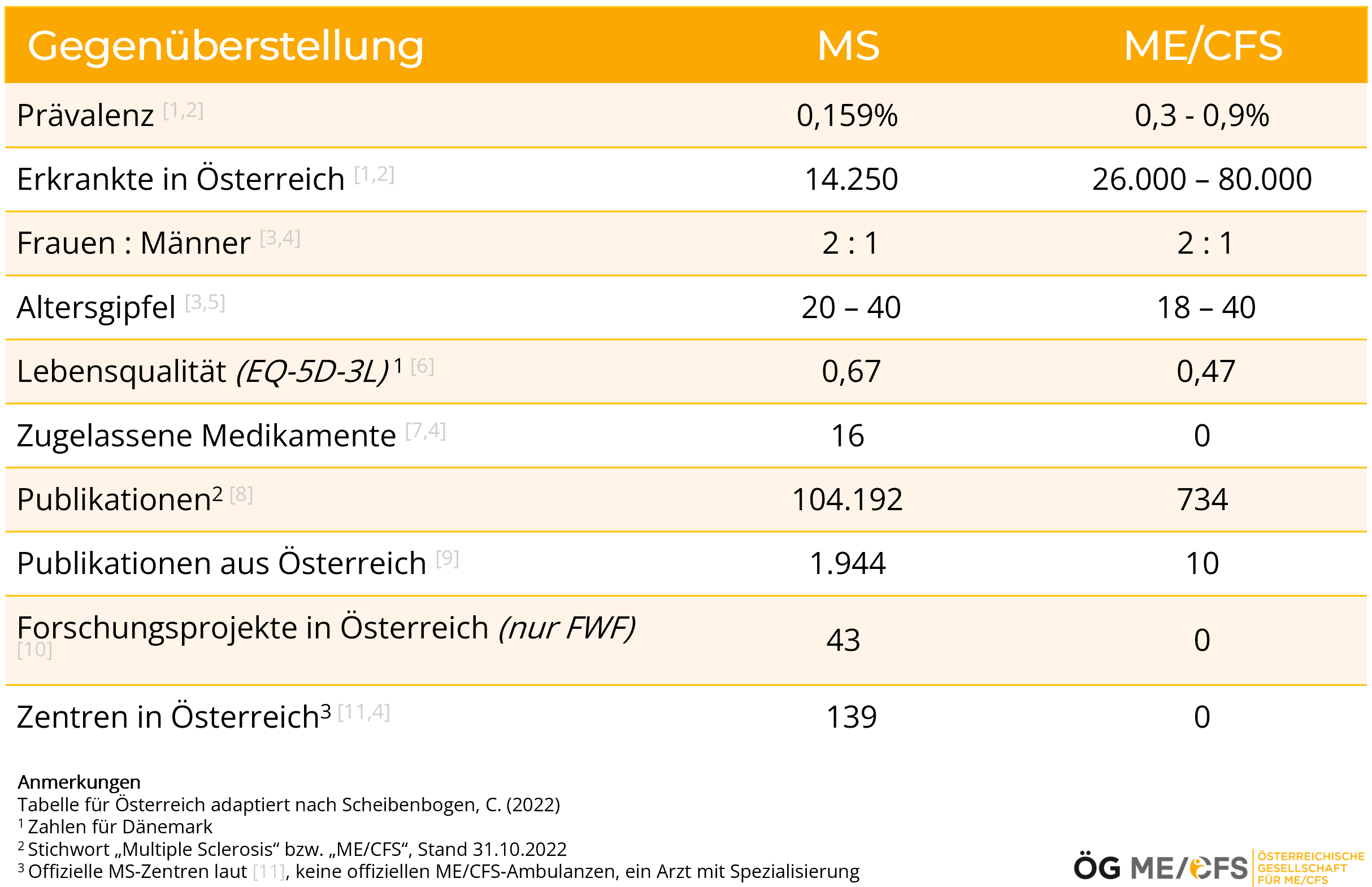

Wie schlecht die medizinische Versorgung für ME/CFS in Österreich ist, sieht man auch im direkten Vergleich mit den Versorgungsmöglichkeiten, die es für andere schwere chronische Erkrankungen gibt.

Wie schlecht die Versorgungssituation tatsächlich ist, zeigt eine direkte Gegenüberstellung mit anderen schweren chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Multipler Sklerose (MS).

Beides sind schwere Multisystemerkrankungen, welche die Lebensqualität der Betroffenen deutlich einschränken. Während es zum Glück schon einige Medikamente für MS gibt, und auch in Österreich an der Krankheit geforscht wird, ist dies für ME/CFS leider kaum der Fall. Es gibt keine Medikamente, um ME/CFS ursächlich zu behandeln, und kaum geförderte Forschung zur Krankheit. In ganz Österreich gibt es 139 MS-Zentren, an die sich Patient:innen für Beratung und Behandlung wenden können. 50 davon sind an österreichischen Kliniken angesiedelt. Diese Anlauf- und Behandlungsstellen stellen erfüllen die Kriterien der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, um eine krankheitsgerechte Behandlung zu garantieren.

Für ME/CFS gibt diese notwendigen Strukturen nicht. Im ganzen Land gibt es keine öffentliche Spezialambulanz oder Anlauf- und Behandlungsstelle. Betroffene und ihre Familien sind somit auf sich selbst gestellt, Ärzt:innen zu finden, die sich mit der Krankheit auskennen und bereit sind, die Symptome zu behandeln – und davon gibt es nur sehr wenige, die fast ausschließlich privat zu zahlen und mit langer Warteliste zu erreichen sind, so sie nicht ohnehin bereits Aufnahmestopp aufgrund des Patient:innenandrangs verhängt haben.

Anmerkung: Der direkte Vergleich von ME/CFS und MS dient nicht einer Bewertung der Erkrankungen sowie der einzelnen Lebenssituationen der Betroffenen. Vielmehr möchten wir dafür eintreten, dass ME/CFS in Versorgung, Absicherung und

Forschung anerkannt und entsprechend gleichgestellt wird. Die ÖG ME/CFS setzt sich dafür ein, dass es für ME/CFS Strukturen im Gesundheits- und Sozialsystem gibt, wie sie für andere schwere und chronische Erkrankungen zurecht existieren.

Tabelle für Österreich adaptiert nach Scheibenbogen, C. (2022) MECFS: Forschungslücken schließen und Voraussetzungen für Therapiestudien schaffen. Vortrag bei der Veranstaltung: ME/CFS: Verkannt, verleugnet, vergessen? https://www.youtube.com/watch?v=zrXuzhpyJIY

[1] Salhofer-Polanyi, S. et al. Epidemiology of Multiple Sclerosis in Austria. Neuroepidemiology. 2017; 49(1-2):40-44. https://doi.org/10.1159/000479696

[2] Yong S.J. & Liu S. (2021) Proposed subtypes of post‐COVID‐19 syndrome (or long‐COVID) and their respective potential therapies. Rev Med Virol, e2315. https://doi.org/10.1002/rmv.2315

[3] Baumhackl, U. et al. ÖMSB. Österreichische Multiple Sklerose Bibliothek. Facultas. Wien. 2020. https://www.oegn.at/wp-content/uploads/2020/05/OEMSB_2020.pdf

https://www.msges.at/wp-content/uploads/2020/05/ÖMSB-2020.MS_kern_170x220-NA4-05-14-ePDF.pdf (Link geht nicht)

[4] Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS. ME/CFS Report Österreich 2021 https://mecfs.at/wp-content/uploads/Report-ME-CFS-Oesterreich-2021.pdf

[5] Renz-Polster, H., Scheibenbogen, C. Post-COVID-Syndrom mit Fatigue und Belastungsintoleranz: Myalgische Enzephalomyelitis bzw.Chronisches Fatigue-Syndrom. Innere Medizin 63, 830–839 (2022). https://doi.org/10.1007/s00108-022-01369-x

[6] Falk Hvidberg, M. et al. The Health-Related Quality of Life for Patients with Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). PLoS One. 2015 Jul 6; 10(7):e0132421. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132421

[7] Schweizer Multiple Sklerose Gesellschaft. Verlaufstherapien. https://www.multiplesklerose.ch/de/ueber-ms/behandlung/verlaufstherapie/ (Abgerufen am 9.11.2022)

[8] National Center for Biotechnology Information. National Library of Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ (Abgerufen am 31.10.2022)

[9] Elsevier B.V. Scopus. https://www.scopus.com (Abgerufen am 11.11.2022)

[10] FWF Der Wissenschaftsfonds. Project Finder. https://pf.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/ (Abgerufen am 11.11.2022)

[11] Österreichische Gesellschaft für Neurologie. Liste von MS-Zentren in Österreich: https://www.oegn.at/neurologie-in-oesterreich/ms-zentren/ (Abgerufen am 9.11.2022)

Soziale Absicherung

Auch die soziale Absicherung der Betroffenen findet in Österreich nicht angemessen statt. Ein Großteil (mehr als 60%) der Betroffenen ist nicht mehr arbeitsfähig. 16 Für leicht Betroffene kann es möglich sein, unter großen Einschränkungen noch Teilzeit 17 , in Ausnahmefällen bei geeigneter Arbeitsumgebung und -tätigkeit auf Kosten anderer Aktivitäten Vollzeit zu arbeiten. Etwa 25% der Betroffenen sind so schwer krank, dass ein Verlassen des Hauses oder sogar des Betts nicht mehr möglich ist. 18 Im direkten Vergleich mit anderen schweren chronischen Erkrankungen zeigt sich für ME/CFS eine durchschnittlich niedrigere Lebensqualität. 19 , 20 , 21 , 22

Trotz der Schwere der Erkrankung und einer verbindlichen ICD-Kodierung (ICD-10 G.93.3), wird die Diagnose ME/CFS in sozialrechtlichen Verfahren meist nicht anerkannt 13 oder sogar zu psychischen/psychiatrischen Diagnosen umgedeutet.

Bei der Zuerkennung von Grad der Behinderung, Berufsunfähigkeitspension und Pflegegeld gibt es für ME/CFS Betroffene erhebliche Hürden: Es gibt keine auf ME/CFS spezialisierte Gutachter:innen in Österreich. Zur Weiter- und Fortbildung von Gutachter:innen in Österreich verweisen BMSGPK 23 (nunmehr BMASGPK) und PVA 24 auf eine allgemeine Fortbildungspflicht von Gutachter:innen. So lange in dieser aber ME/CFS nicht vorkommt, bedarf es dringend eines eigenen Schwerpunkts in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzt:innen und Gutachter:innen.

In Begutachtungen zum Anspruch von Sozialleistungen führt vor allem die Unkenntnis von PEM als Kernmerkmal und Kardinalsymptom von ME/CFS zu einer Fehlinterpretation der Leistungsfähigkeit. Typischerweise treten massive Zustandsverschlechterungen in Folge eines Crashs nach körperlicher, kognitiver oder mentaler Belastung mit einer Verzögerung von 24 bis72 Stunden auf. Obwohl PEM mittels wiederholter Belastungstests (Two-Day Cardiopulmonary Exercise Test (CPET)) ein objektivierbares Symptom ist, sind entsprechende Tests in Österreich derzeit nicht verfügbar. Oft werden stattdessen, wie das BMSGPK (nunmehr BMASGPK) ausführt, 23 „psychologische Leistungstests“ durchgeführt, die in keinster Weise zur Objektivierung geeignet sind. Sie entsprechen nicht dem aktuellen Wissensstand zu ME/CFS, sondern zeigen vielmehr die veralteten Annahmen und Vorurteile auf, mit denen ME/CFS Betroffene in Begutachtungen meist konfrontiert sind.

In vielen Fällen erhalten ME/CFS-Betroffene eine entsprechende Einstufung und damit Anspruch auf soziale Unterstützung trotz schwerer Erkrankung nur aufgrund jahrelanger Gerichtsverfahren oder unter Einstufung einer anderen (meist

psychischen) Erkrankung. Diese falsche Einstufung führt in Folge wiederum zu schädigenden Behandlungsansätzen (siehe Behandlung), die aber zum Erhalt von Leistungen verpflichtend sind.

„ME/CFS hat mir so viel von meinem Leben geraubt. Ich konnte nicht mehr arbeiten, habe Beziehungen und Hobbies verloren. Das Schlimmste ist, dass es so viele Jahre gedauert hat, bis ich diagnostiziert wurde. Wäre das früher richtig passiert, wäre es vermutlich nie so schlimm geworden. Und selbst nach der Diagnose musste ich Ablehnung, Zweifel und Erniedrigung erfahren, weil mir immer noch nicht geglaubt wurde. Ohne meine Nebendiagnosen hätte ich keine Chance auf Leistungsanspruch gehabt, deswegen scheine ich auch in keinen Statistiken auf. […] Es muss sich noch viel ändern. “

Eine Betroffene

Die gesammelten Erfahrungen der Patient:innen und deren Vertretung durch die ÖG ME/CFS, die auch politisch immer wieder vorgebracht werden, wurden 2025 durch eine Recherche von APA/ORF/DOSSIER objektiviert.

Bei dieser wurden 124 PVA-Gutachten aus 71 Verfahren von 56 ME/CFS- und Post Covid Betroffenen ausgewertet. 25 Dabei zeigte sich: In 110 der Gutachten zu Rehageld/BU-Pension (davon 14 Kombi-Anträge auch auf Pflegebedarf) sahen die von der PVA beauftragten Sachverständigen trotz meist drastischer Einschränkungen der Betroffenen in 83% der Fälle eine „Arbeitsfähigkeit“ gegeben. Von 31 Pflegegeldgutachten wurde in nur vier Fällen ein (erhöhter) Pflegebedarf festgestellt. 26 Bei 50 der Gutachten wurde die Hauptdiagnose außerdem zu einer psychischen Diagnose abgeändert. Das, obwohl alle Anträge mit ärztlich bestätigten ME/CFS- oder Post-Covid-Diagnosen der behandelnden Ärzte gestellt wurden. In nur 28 der Gutachten war ME/CFS oder Post Covid die Hauptdiagnose. Bei nicht mal der Hälfte der Gutachten wurde die Diagnose ME/CFS oder Post Covid bei der Beurteilung in irgendeiner Form berücksichtigt (z.B. als Nebendiagnose). PEM (das Kernmerkmal von ME/CFS) wurde gar in nur 3% der Gutachten berücksichtigt. 25 Teils wurden auch veraltete Diagnosen gestellt – z.B. 15 Mal „Neurasthenie“: ein Begriff, der heute in der evidenzbasierten Medizin keine Rolle mehr spielt – siehe u.a. ICD-11 der WHO, wo „Neurasthenie“ explizit als überholt gekennzeichnet wird. 27

Laut PVA sei mit den Zertifizierungen durch den Verein ÖBAK (Österreichische Akademie für ärztliche und pflegerische Begutachtung) sichergestellt, dass Gutachten „am neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse“ seien. 28 Die Zertifizierungen müssen alle fünf Jahre absolviert werden. Meist finden sie als Videokonferenz statt und dauern einen Tag. 29

Reformbedarf wird laut Statements der PVA aktuell weder durch unser Engagement und das wiederholte Aufzeigen der systematischen Probleme (siehe unten) noch in Folge der erschütternden Ergebnisse der journalistischen Recherche gesehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ME/CFS-Betroffene im Vergleich zu Personen mit anderen schweren chronischen Erkrankungen nicht nur eine signifikant verringerte Lebensqualität haben, sondern auch sehr schlecht versorgt sind. Die Schwere der Erkrankung und die fehlende behördliche Anerkennung von ME/CFS führen für die Betroffenen oft zu dramatischen finanziellen und sozialen Situationen. Diese Umstände schlagen sich in einer hohen Rate an Suizidgedanken 13 unter den ME/CFS-Betroffenen und schließlich in einer erhöhten Suizidrate 30 nieder.

Forschung

ME/CFS ist in der Erforschung eine der am wenigsten geförderten Erkrankungen. Im Vergleich zur Krankheitslast und Lebensqualität der Betroffenen ist ME/CFS sogar die am wenigsten geförderte Erkrankung in Bezug auf ihre Erforschung. Für die USA konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Forschungsförderung für ME/CFS vervierzehnfacht (!) werden müsste, um der Förderung zu entsprechen, die andere Erkrankungen mit einer ähnlichen Krankheitslast erhalten. 31 , 32 Eine so große Lücke kann nur mit gezielten Forschungsprogrammen und –möglichkeiten spezifisch für ME/CFS geschlossen werden.

Besonders wenig Förderung floss bisher in die biomedizinische Erforschung der Erkrankung. Das erklärt, warum es für die komplexe, schwere Erkrankung bisher keinen einzelnen Biomarker und keine Medikamente gibt. Besonderer Fokus in

der Forschungsförderung sollte daher beispielsweise auf PEM, die Suche nach einem Biomarker und einem besseren Krankheitsverständnis gelegt werden.

31

Aus Österreich sind die Publikationen zu ME/CFS nur knapp zehnstellig. Vom FWF gibt es bis dato kein gefördertes Forschungsprojekt zu ME/CFS (siehe Tabelle oben).

Sozioökonomische Kosten von 2,57 – 6,5 Mrd € jährlich

Im Rahmen der npoStudentProjects der WU Wien bearbeiten Studierende Fragestellungen von gemeinnützigen Organisationen aus der Praxis. Im Wintersemester 2023/2024 beschäftigten sie sich, angestoßen von der ÖG ME/CFS, unter anderem mit den sozioökonomischen Kosten von ME/CFS.

Ausgehend von einem Bottom-Up-Ansatz wurden die jährlichen sozioökonomischen Kosten pro Patient:in in Österreich errechnet. Über 47.000 € sind das bei ME/CFS. Eine Zahl, die auch dem internationalen Vergleich standhält. Die Kosten sind vor allem aufgrund der Schwere der chronischen Krankheit so hoch: bis zu 75% der Betroffenen sind so schwer krank, dass sie nicht mehr arbeiten können. 32 Der größte Teil der sozioökonomischen Kosten entsteht daher durch eine Reduktion oder den Verlust des Einkommens – auch von pflegenden Angehörigen.

Konservativ geschätzt, aber weit weg von selten, waren schon vor der Pandemie 0,3% der Bevölkerung, 33 also knapp 27.000 Menschen in Österreich, von ME/CFS betroffen. Damit entstanden bereits vor 2020 jährliche sozioökonomische Kosten von knapp 1,3 Mrd €. Internationale Expert:innen gehen davon aus, dass sich durch die Pandemie die Zahl der Betroffenen mindestens verdoppelt hat. 8 Denn auch eine Covid-19 Infektion kann, wie andere virale, aber auch bakterielle Infektionen sowie andere Trigger auch, ME/CFS auslösen. Insgesamt kommen die WU-Studierenden so auf aktuell 2,57 Mrd € an sozioökonomischen Kosten, die durch ME/CFS jährlich in Österreich entstehen.

Die größte Herausforderung für das Projekt war die fehlende Datenlage zu ME/CFS in Österreich. Auch die ÖG ME/CFS kritisiert diese Lücke wiederholt.

2025 wurde in Deutschland eine große Studie zu den gesellschaftlichen Gesamtkosten von Long Covid und ME/CFS von der ME/CFS Research Foundation mit Risklayer (einem Unternehmen für Risikomodellierung) veröffentlicht. Mit aktuellen Daten und einem speziell entwickelten Modell kommen die Forschenden auf 63 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten, wovon 30 Mrd Euro ausschließlich auf ME/CFS entfallen – auf Österreich umgerechnet bedeutet das etwa 6,5 Mrd Euro pro Jahr insgesamt (inklusive Long Covid) sowie 3,2 Mrd Euro pro Jahr für ausschließlich ME/CFS, was mit den Ergebnissen des Studierendenprojektes korrespondiert. 2024 entsprach das ca. 1,5% des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland.

Die Studie berücksichtigt die massiven Einschränkungen, die durch Long Covid und ME/CFS für Individuen und auf gesellschaftlicher Ebene entstehen mit den entsprechenden Kosten: „für medizinische Versorgung, Pflege, Arbeitsausfälle, Sozialleistungen, entgangene Steuereinnahmen und Kaufkraftverluste. Unternehmen, in denen Beschäftigte an Long COVID oder ME/CFS erkrankt sind, erleiden Produktivitätsverluste. “

Kurzfristige Ansatzpunkte zur Senkung der hohen sozioökonomischen Kosten und zur Verbesserung der Lage der Betroffenen sind laut dem Projekt der WU-Studierenden Aufklärungsmaßnahmen und Leitlinien, die rasch zum Kompetenzaufbau beitragen könnten. Langfristig kann laut Studierendenprojekt der WU Wien und Studie der ME/CFS Research Foundation mit Risklayer aus Deutschland nur eine substanzielle Investition in die Erforschung der Erkrankung und die Schaffung von Behandlungsmöglichkeiten für ME/CFS dazu beitragen, die sozioökonomischen Kosten zu senken.

Beide Projekte zeigen eindrücklich: Der Status Quo ohne Investitionen und Behandlungsmöglichkeiten verursacht nicht nur massives Leid für die Betroffenen, sondern auch enorme Kosten für die Gesellschaft.

Studierendenprojekt: Pressemitteilung & Kurzfassung Projekt

5 Jahre zur Diagnose

keine Anlaufstelle

keine Absicherung

ME/CFS in der österreichischen Politik – Entwicklung

ME/CFS ist als neurologische Erkrankung seit 1969 von der WHO ICD-10 klassifiziert (G93.3). Seit 2022 gibt es auch eine ICD-11 Klassifizierung (8E49). Trotzdem ist die Krankheit im österreichischen Gesundheits- und Sozialsystem kaum anerkannt und die Betroffenen und ihre Familien sind daher weitgehend auf sich allein gestellt. Das muss sich nach mehr als 50 Jahren (!) endlich ändern. Auch die Covid-19 Pandemie zeigt auf, wie sehr postinfektiöse Erkrankungen auf allen Ebenen bisher ignoriert wurden. Zur Verbesserung der Lage der Betroffenen braucht es eine enge Zusammenarbeit aller Verantwortlichen der unterschiedlichen Ebenen: aus Politik, Verwaltung, Medizin, Wissenschaft, Gesundheits- und Sozialberufe, Interessenvertretungen sowie Patient:innenvertretung.

“Nothing About Us Without Us”

Folgend findet sich eine Übersicht unseres politischen Engagements sowie der Entwicklungen, die es in der Politik in Österreich für ME/CFS (bedauerlicherweise nicht) gegeben hat.

Seit 2020 engagiert sich die ÖG ME/CFS politisch. Im September 2020 wurde der ME/CFS Report 2021, für den zum ersten Mal ME/CFS Erkrankte in Österreich umfassend befragt wurden, bei einem Termin an den damaligen Bundesminister Rudolf Anschober und sein Ressort, das Bundesministerium für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) übergeben.

ME/CFS-Petition

2021 hat die ÖG ME/CFS eine Petition initiiert, die 4 Forderungen zusammenfasst:

- Information, Aufklärung und Schulung der österreichischen Ärzt:innen sowie des Gesundheitspersonals entsprechend dem aktuellen Stand der Forschung, um Bewusstsein und Expertise im Umgang mit ME/CFS zu schaffen, die aktuell hohe Zeitspanne von 5-8 Jahren bis zum Erhalt der Diagnose zu senken und veraltete Dogmen zu beseitigen

- Aufnahme von ME/CFS in die Lehrpläne der österreichischen medizinischen Universitäten, um die Versorgungslage nachhaltig zu verbessern

- Öffentliche Aufklärungskampagne zur gesamtgesellschaftlichen Bewusstseinsbildung

- Finanzierung von öffentlichen Anlaufstellen zur Diagnosestellung, Betreuung und Behandlung von ME/CFS Betroffenen

- Interdisziplinäre Anbindung von Anlaufstellen an bestehende Versorgungsstrukturen zur effizienten Nutzung bestehender Ressourcen und Versorgung ME/CFS Betroffener entsprechend dem aktuellen Stand der Forschung

- Sicherstellung der Finanzierung von notwendigen Untersuchungen zur Diagnosestellung von ME/CFS in den bestehenden Strukturen des Gesundheitssystems

- Gezielte Schulung von Gutachter:innen in den Strukturen der Sozialversicherungsträger sowie des Sozialministeriumservice zur Anerkennung von ME/CFS Diagnosen für Leistungsansprüche

- Schaffung von Pflege- und Betreuungsplätzen für schwer von ME/CFS betroffene Personen

- Gezieltes Nutzen von bestehenden sowie Ausbau von flexiblen Möglichkeiten zur Haltung von leicht betroffenen ME/CFS PatientInnen im Arbeitsmarkt

- Finanzierung von Forschung zu ME/CFS zur Schaffung von Behandlungsmöglichkeiten und Versorgung der Betroffenen auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand

Die Petition wurde von knapp 27.000 Menschen unterstützt (knapp 20.000 davon aus Österreich) und Ende 2021 von der Abgeordneten Heike Grebien (Die Grünen) in den Nationalrat eingebracht.

Insgesamt 102 Stellungnahmen wurden von Betroffenen, Angehörigen, Unterstützer:innen, Institutionen, Organisationen und Interessenvertretungen zur Petition abgegeben. Die Stellungnahmen können auf der Seite des Parlaments eingesehen werden.

Im Juni 2022 wurde die ÖG ME/CFS zur Anhörung in den Petitionsausschuss geladen. Dabei konnten die Situation der ME/CFS Betroffenen und die Forderungen der Petition direkt mit den Abgeordneten diskutiert werden. Die Abgeordneten zeigten sich betroffen von der Lage der ME/CFS Erkrankten. Insgesamt war die Anhörung ein wichtiger Schritt zur Bewusstseinsschaffung zu ME/CFS. Weitere Details und Wortmeldungen können in der Pressemitteilung zur Anhörung nachgelesen werden.

Einstimmige ME/CFS-Entschließung im Nationalrat

Im März 2023 wurde die Petition vom Petitionsausschuss an den Fachausschuss für Gesundheit überwiesen. Dort wurde im April 2023 von vier Parteien ein Entschließungsantrag eingebracht und mit Zustimmung aller Fraktionen beschlossen.

Die Entschließung fordert die Bundesregierung sowie Gesundheits- und Wissenschaftsministerium auf, die Versorgung von ME/CFS zu verbessern. Auch der fachliche, interdisziplinäre Austausch und die Forschung zu ME/CFS sollen gefördert werden.

In der Nationalratssitzung am 27.04.2023 wurde der Entschließungsantrag im Nationalrat einstimmig angenommen. Die Redebeiträge aller Fraktionen sowie des Gesundheitsministers zum Entschließungsantrag betonten die Lage der Betroffenen sowie das Bemühen, diese zu verbessern. Ein wichtiger Schritt zu ME/CFS in Österreich.

„Entschließung des Nationalrates vom 27. April 2023 betreffend ME/CFS: Anerkennung, medizinische Versorgung & Absicherung von Betroffenen sowie Forschungsförderung

Die Bundesregierung und im Speziellen der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird aufgefordert, sich weiterhin und verstärkt für eine verbesserte Zusammenarbeit der Akteure im Gesundheitswesen und damit für eine bessere diagnostische und bedarfsorientierte therapeutische Versorgung von ME/CFS Betroffenen in Österreich einzusetzen. Sinnvoll wäre unter anderem die Schaffung eines Beratungsgremiums zusammengesetzt aus einschlägigen Expertinnen und Experten, die sich mit postviralen/postinfektiösen Syndromen auseinandersetzen. Weiters soll sich der Bundesminister für die stärkere Berücksichtigung von postviralen/postinfektiösen Syndrome in medizinischen Leitlinien, unter Einbeziehung der betroffenen Selbsthilfegruppen, einsetzen.

Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz werden aufgefordert, sich in Zusammenarbeit mit den für Aus- und Fortbildung zuständigen Einrichtungen für die Förderung des interdisziplinären Austausches der fachärztlichen Disziplinen zu postviralen/postinfektiösen Erkrankungen und im speziellen zu ME/CFS einzusetzen sowie die wissenschaftliche Forschung zu unterstützen.

“ (

Parlamentsdirektion, 2023)

Aufzeichnung der NR Sitzung & Reden zu ME/CFS

Alle Reden zur Entschließung in der Sitzung vom 27.04.2023 können in der Aufzeichnung des Parlaments nachgesehen werden.

Gesprochen haben: Heike Grebien (GRÜNE), Eva Maria Holzleitner (SPÖ), Gerhard Kaniak (FPÖ), Elisabeth Scheucher-Pichler (ÖVP), Fiona Fiedler (NEOS), Johannes Rauch (Gesundheitsminister, GRÜNE), Rudolf Silvan (SPÖ), Andreas Minnich (ÖVP), Kira Grünberg (ÖVP)

Vielen Dank für die Redebeiträge zu ME/CFS!

Umsetzung ME/CFS-Entschließung

Trotz der breiten Diskussion im Parlament und des einstimmigen Nationalratsbeschlusses, die Meilensteine im politischen Engagement der ÖG ME/CFS waren, hat sich die Lage der Betroffenen mit Stand 2025 bezüglich medizinischer Versorgung und sozialer Absicherung (siehe oben) nicht verändert.

Versorgung – Versorgungspfad

2021 hat das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK; nunmehr BMASGPK) gemeinsam mit den Bundesländern und Trägern der Sozialversicherung (SV-Träger) einen Versorgungspfad für Long Covid erarbeitet und in der Bundes-Zielsteuerungskommission (BZ-K) für Gesundheit gemeinsam beschlossen.

Der Versorgungspfad verweist bei fehlender Besserung von Symptomen, hohen Funktionseinschränkungen und komplexer Erkrankung auf „spezifische Versorgungsangebote“. Hausärzt:innen, Fachärzt:innen und Therapeut:innen sollen mit diesen „spezifischen Versorgungsangeboten“ in Austausch stehen und Patient:innen an diese überweisen können.

Für die Versorgung von ME/CFS – als besonders schwere Form postinfektiöser Erkrankungen – verweist das Ministerium auf die eben diesen Versorgungspfad und die „spezifischen Versorgungsangebote“:

„Diese Empfehlungen enthalten unter anderem spezifische Einrichtungen als „höhere Assessment-Ebene“ für komplexe Fälle, je nach individueller Situation mit multidisziplinärer Versorgung. Bezüglich der Entwicklung der verschiedenen Versorgungsstufen erfolgte ein regelmäßiger Austausch – auch spezifisch zu ME/CFS – als mögliche und schwerste Erkrankungsform von Post-COVID. Speziell spezifische Angebote und auch mögliche aufsuchende Hilfestellungen oder telemedizinische Angebote wurden thematisiert, da sehr schwer Betroffene zum Teil nicht in der Lage sind, für die Behandlung geeignete Einrichtungen im extra- oder im intramuralen Bereich aufzusuchen. “ ( Beantwortung parl. Anfrage, 2023, S.2)

Trotz Beschluss in der B-ZK als zentrales Gremium für Planung im Gesundheitssystem, gibt es bis heute keine Umsetzung der genannten „ spezifischen Versorgungsangebote” für ME/CFS in Österreich.

Dennoch verweist z.B. die PVA auf die Notwendigkeit eben solcher spezialisierter Versorgung – besonders für die am schwersten von ME/CFS-Betroffenen. In einer parlamentarischen Beantwortung verweist die PVA bezüglich der Möglichkeit für Begutachtungen zu Hause darauf, dass das mit entsprechenden Befunden von Spezialambulanzen möglich sei:

„Bei schweren Erkrankungen, die mit kompletter Immobilität/Bettlägerigkeit einhergehen, ist zu erwarten, dass sich die Antragsteller:innen in stationärer oder engmaschiger ambulanter spezialisierter Behandlung (z.B. an einer Spezialabteilung oder -ambulanz eines Krankenhauses) befinden oder es müssten zumindest entsprechende krankheitsbezogene aktuelle Befunde einer Klinik oder einer Spezialambulanz vorliegen. In Ausnahmefälle kann auf Basis solcher validen, zur Antragstellung im Bezug stehenden Vorbefunde, eine gutachterliche Stellungnahme aktenmäßig erfolgen. “ ( Beantwortung parl. Anfrage, 2024, S.4)

Diese Ambulanzen gibt es jedoch nicht, weshalb sowohl der beschlossene Versorgungspfad als auch die Argumentation der PVA ins Leere laufen.

Leitlinie

Ende August 2023 wurde die neue „ Leitlinie S1 für das Management postviraler Zustände am Beispiel Post-COVID-19“ im Auftrag des BMSGPK (nunmehr BMASGPK) von der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM) veröffentlicht.

Sie soll mit der Umbenennung auch anderen postinfektiösen Erkrankungen Rechnung tragen. Trotz Umbenennung und expliziten Nennung als Ziel der ME/CFS-Entschließung des Nationalrats, wurde ME/CFS als Thema in der Leitlinie vollständig ausgeklammert und als Nicht-Ziel der Leitlinie benannt. Vor dem Hintergrund der Schwere von ME/CFS als vor allem postinfektiöse Erkrankung ist dieser Schritt nicht nachvollziehbar und zum Schaden der Betroffenen. Auch eine zwischen BMSGPK, ÖGAM und ÖG ME/CFS vereinbarte und im Entschließungsantrag festgehaltene Beteiligung von Patient:innenorganisationen fand, trotz intensiver Bemühungen von Seiten der ÖG ME/CFS, nicht statt. Die entsprechende Pressemitteilung der ÖG ME/CFS wurde in einer APA Meldung aufgenommen und in unterschiedlichen Medien geteilt. Eine umfassende schriftliche Rückmeldung zur Leitlinie wurde in Form einer Stellungnahme zusammen mit einer Beschwerde zur Vorgehensweise an BMSGPK und ÖGAM übermittelt, was bedauerlicherweise unkommentiert und konsequenzlos blieb.

Nationales Referenzzentrum für postvirale Erkrankungen

Im Anschluss an die Entschließung des Nationalrats kündigte der damalige Bundesminister Johannes Rauch – Nachfolger von Rudolf Anschober – an, die Empfehlungen des Obersten Sanitätsrates zu ME/CFS umzusetzen und dazu ein Nationales Referenzzentrum für postinfektiöse Erkrankungen (NRZ) einzusetzen sowie einen Nationalen Aktionsplan zu erstellen.

Ende 2024 wurde das NRZ nach einer Ausschreibung und hochkompetitivem Prozess an die Medizinische Universität Wien unter Leitung von Assoz. Prof. PD DDr. Eva Untersmayr-Elsenhuber ( Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie) und Univ. Prof. PD Dr. Kathryn Hoffmann, MPH ( Zentrum für Public Health, Abteilung für Primary Care Medicine) vergeben.

Das Zentrum wurde mit der Wissensaufbereitung von nationalen und internationalen Informationen zu postviralen Syndromen und der Aufbereitung für Gruppen wie Behandelnde und Politik beauftragt. Es soll die (internationale) Zusammenarbeit, Vernetzung und Fortbildung fördern.

Das NRZ ist ausdrücklich nicht als Anlaufstelle für Betroffene konzipiert und auch nicht mit entsprechenden Mitteln ausgestattet. Mit einer Finanzierung von etwa 900.000€ für 3 Jahre stehen dem NRZ auch keine Mittel für eigene Forschungsprojekte zur Verfügung.

Aktionsplan zu Postakuten Infektionssyndromen

Ende 2023 wurde der Aktionsplan zu Postakuten Infektionssyndromen (AP zu PAIS) als Nationaler Aktionsplan vom ehemaligen Bundesminister Johannes Rauch angekündigt. Ende 2024 wurde der AP zu PAIS veröffentlicht und präsentiert. Die mediale Aufnahme war breit, die Versorgung als durch den Plan „sichergestellt “ verstanden.

Monatelang waren insgesamt 82 Personen aus Bund, Ländern, Sozialversicherungen, Patient:innen- und Volksanwaltschaften, Betroffene und Angehörige sowie ihre Vertretungen, Berufs- und Standesvertretungen, medizinische Fachgesellschaften sowie medizinische Expert:innen intensiv mit der Ausarbeitung des Plans beschäftigt. Die ÖG ME/CFS setzte sich besonders für die Verwendung des Begriffs PAIS, die Verankerung von ME/CFS und inhaltliche Schwerpunkte im Sinne der Betroffenen ein.

Der Prozess war für uns als kleine Patient:innenorganisation, deren Mitglieder selbst schwer krank sind oder Verpflichtungen als pflegende Angehörige haben, sehr herausfordernd. Das Ergebnis ist eine gute Grundlage für Maßnahmen auf allen Ebenen, die rasch umgesetzt werden sollten.

Kurz nach Veröffentlichung wurde der Aktionsplan trotz des langen und umfassenden Beteiligungsprozesses durch den Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger als „[…] in keiner Weise mit den Systempartnern abgestimmt“ kritisiert. Für die ÖG ME/CFS ist das nicht nachvollziehbar.

Mit der Nationalratswahl im September 2024 fand nach der Präsentation des Aktionsplans im November 2024 trotz umfassender Beteiligung aller Mitglieder der Bundes-Zielsteuerungskommission keine Verankerung in dieser mehr statt.

Mit Einsatz von ÖG ME/CFS und WE&ME Foundation konnte die Dringlichkeit von Schritten für ME/CFS aber in die Regierungsverhandlungen eingebracht werden und der AP zu PAIS wurde im Regierungsprogramm 2025-2029 von ÖVP, SPÖ und NEOS verankert:

„[…]z. B. Ausbau von Versorgungsstrukturen für ME/CFS basierend auf den NAP für PAIS […]“ ( Regierungsprogramm, 2025, S.119)

Auch wenn ME/CFS dort fälschlich im Kontext seltener Erkrankungen genannt wird, ist die Verankerung eine wichtige Zielsetzung der Regierung, um endlich notwendige Maßnahmen umzusetzen, die spürbar bei Betroffenen und ihren Angehörigen ankommen und deren Situation deutlich verbessern.