Für Ärzt:innen

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu ME/CFS, die im medizinischen Alltag relevant sein können. Darüber hinaus sind wir auch an einer Vernetzung von Ärzt:innen und medizinischem Fachpersonal interessiert. Sie haben Interesse? Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden!

Diagnose

Aktuell gibt es keinen praktikablen Biomarker in der Routinediagnostik für ME/CFS. Zur Diagnose von ME/CFS stehen, wie für andere Erkrankungen ohne einzelnen Biomarker auch, klinische Diagnosekriterien zur Verfügung.

ME/CFS ist unter ICD-10 G93.3 als neurologische Erkrankung klassifiziert.

Insgesamt ist für die Diagnose von ME/CFS eine genaue Betrachtung der Krankengeschichte, der Symptome und eine umfangreiche Abklärung anderer Erkrankungen (z.B. Anämie, Tumore, Schilddrüsenstörungen, Herzerkrankungen, MS, Infektionen usw.) wichtig. 1 , 2

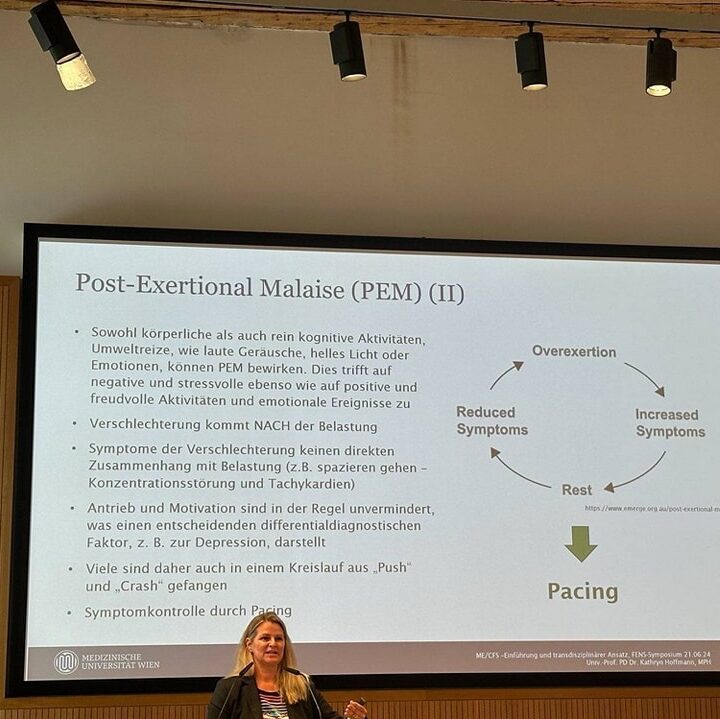

Eine frühe Diagnose sowie die rasche Vermittlung des richtigen Umgangs mit Belastungsgrenzen (“Pacing” zur Vermeidung von Crashs im Rahmen der Post Exertional Malaise) sind mit einer besseren Prognose verbunden.

3

In Österreich dauerte es vor der Covid-19 Pandemie 5-8 Jahre für Betroffene, vom ersten Auftreten der Symptome bis zur ME/CFS Diagnose.

4

Bis dahin vergeht viel Zeit, in der sich der Gesamtzustand dauerhaft verschlechtern kann.

Diagnosekriterien: Kanadische Konsenskriterien

Zur klinischen Diagnose von ME/CFS stehen die Kanadischen Konsenskriterien (CCC) zur Verfügung.

Kanadische Konsenskriterien CCC zur Diagnose von ME/CFS

Zur Diagnose von ME/CFS müssen Symptome aus folgenden Kategorien jeweils komplett oder teilweise für mindestens 6 Monate (Kinder/ Jugendliche 3 Monate) zutreffen:

- Pathologische Fatigue

- Post Exertional Malaise (PEM) (Zustandsverschlechterung nach Belastung)

- Schlafstörungen

- Schmerzen

- Neurologische bzw kognitive Einschränkungen

Zusätzlich muss mindestens ein Symptom aus zwei der folgenden Kategorien zutreffen:

- Autonome Manifestationen

- Neuroendokrine Störungen

- Immunologische Störungen

Gekürzte Kriterien laut Fatigue Centrum der Charité Berlin finden Sie auch hier: Kanadische Kriterien für die Diagnose CFS/ME

Quellen: Carruthers et al. (2003); Nacul et al. (2021)

Die CCC werden von ME/CFS Expert:innen im D-A-CH-Raum empfohlen

5

und zum Beispiel am

Fatigue Centrum der Charité Berlin angewandt. Darüber hinaus gibt es auch die IOM sowie die Internationalen Konsens Kirterien (ICC) zur Diagnose von ME/CFS. Für die Diagnose von ME/CFS bei Erwachsenen und in der Forschung werden

aber hauptsächlich die CCC empfohlen.

Zur Diagnose von ME/CFS müssen nach den IOM Kriterien folgende Symptome vorliegen:

- Erhebliche Reduktion/ Beeinträchtigung bei der Ausübung von Beruf, Bildung, sozialen oder persönlichen Aktivitäten, mit ausgeprägter Fatigue

- seit mindestens 6 Monaten

- mit eindeutigem Beginn (nicht von Geburt an)

- die nicht das Resultat von andauernder, starker Belastung oder Anstrengung ist

- die sich durch Schonung/ Ausruhen nicht erheblich lindern lässt

- Post-Exertional Malaise (PEM) (Zustandsverschlechterung nach Belastung)

- Nicht erholsamer Schlaf

Des Weiteren muss mindestens eine der folgenden Beschwerden vorliegen:

- Kognitive Beeinträchtigung

- Orthostatische Intoleranz

Quellen: IOM (2015); Nacul et al. (2021)

Die Internationalen Konsens Kriterien (ICC) bauen inhaltlich auf den Kanadischen Kriterien auf. Nach ihnen bedarf es aber keiner Mindestzeit von 6 Monaten, zu der die Symptome bestehen müssen.

Zur Diagnose von ME/CFS muss Post Exertional Malaise (PEM) vorliegen. Darüber hinaus muss jeweils zumindest ein Symptom aus den folgenden Kategorien zutreffen:

- Neurologische Beeinträchtigungen

z.B. Beeinträchtigung der Informationsverarbeitung und des Kurzzeitgedächtnisses, Kopf- und Muskelschmerzen, Schlafstörungen, Bewegungsstörungen

- Immunologische, gastrointestinale oder urologische Beeinträchtigungen

z.B. grippeähnliche Symptome, erhöhte Infektanfälligkeit, Reizdarm, Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln, Überempfindlichkeit auf Medikamente, Gerüche, Geräusche

- Beeinträchtigungen der Energieproduktion bzw. des Energietransports

z.B. Probleme beim Stehen (orthostatische Dysregulation), Atemstörungen, Unverträglichkeit gegenüber Temperaturextremen

Quelle:

Carruthers et al. (2022)

In Österreich gibt es aktuell keine Leitlinie zu ME/CFS. Hilfreich für Diagnose und Behandlung von ME/CFS Patient:innen ist neben den internationalen Leitlinien der CDC und NICE auch das D-A-CH Konsensus Statement, der Care for ME/CFS Leitfaden und das EUROMENE international Konsens Paper zu ME/CFS (Details siehe unten).

Das ” Interdisziplinäres, kollaboratives D-A-CH Konsensus-Statement zur Diagnostik und Behandlung von Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom” von Hoffmann et al. (2024) bietet

- eine Zusammenfassung des aktuellen Wissensstands zu ME/CFS,

- die Hervorhebung von CCC als klinische Kriterien mit Fokus auf das Leitsymptom Post Exertionelle Malaise (PEM),

- einen Überblick über aktuelle Optionen in Hinblick auf Diagnostik und Therapie und mögliche zukünftige Entwicklungen.

Als wichtiges Grundlagenkapitel kann der Beitrag Ansätze liefern, aber die gravierenden strukturellen Versorgungslücken ohne Spezialambulanzen in Österreich nicht schließen.

Komorbiditäten

ME/CFS wird häufig von anderen Erkrankungen begleitet. Ein frühes Erkennen und eine mögliche Behandlung können Gesundheitszustand und Lebensqualität von ME/CFS Betroffenen verbessern.

Typische Komorbiditäten von ME/CFS sind unter anderem

- Posturales Orthostatisches Tachykardiesyndrom (PoTS)

- Neural vermittelte Hypotonie (NMH)

- Small Fiber Neuropathie (SFN)

- Autonome Dysfunktion

- Fibromyalgie (FM)

- Hypermobilität, Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS)

- Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS)

- Gastrointestinale Dysfunktionen

- Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten

- Restless Leg Syndrome (RLS)

- Endometriose

- Interstitielle Zystitis (IC/BPS)

Quellen und ausführliche Übersichten: US Clinical Coalition (2020), deutsche Version (2019), Nacul et al. (2021).

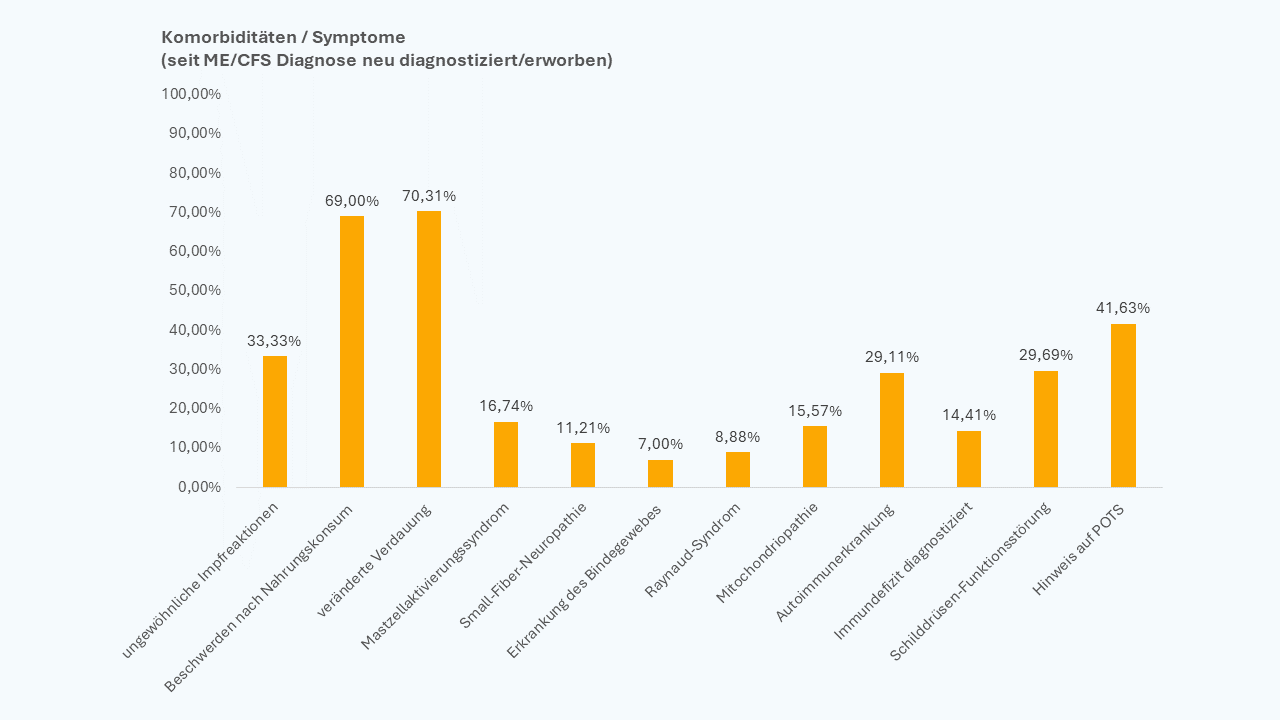

Im D-A-CH-Raum wurde folgende Verteilung von Komorbiditäten bei ME/CFS-Betroffenen erhoben (Hainzl et al., 2024: S.13):

Die Diagnose von Komorbiditäten ist wichtig, um Ansatzpunkte für Krankheitsmanagement und Therapie zu identifizieren, die dazu beitragen können, den Leidensdruck der Betroffenen zu reduzieren. 6

Fragebögen, Tests & Übersichten – Werkzeugkasten

Univ.-Prof.Priv.Doz. Dr. Kathryn Hoffmann, Leiterin der Abteilung für Primary Care Medicine am Zentrum für Public Health (MedUni Wien) hat mit „Kompakter Diagnostik- und Ersttherapie-Algorithmus für ME/CFS auf der Basisversorgungsebene“ eine umfassende Übersicht für die praktische Anwendung erstellt.

Behandler:innen von ME/CFS-Betroffenen können sich beginnend mit der Diagnose, über Einstufung von Schweregrad, erstem Therapieschema bis hin zu Organisatorischem am Algorithmus orientieren.

Im ME/CFS-Praxisleitfaden der MedUni Wien und ÖGME/CFS

6

werden die verfügbaren Kriterien, Fragebögen und Tests als Werkzeugkasten für die ME/CFS Diagnose zusammengestellt:

Kanadische Konsensus Kriterien (CCC) (siehe oben)

1. Bell Skala

Mit Hilfe der Bell-Skala kann der Schweregrad einer ME/CFS Erkrankung mittels Punkten eingeschätzt werden (vom “gesunden Zustand” 100 (gesund) Punkte bis 0 Punkte (schwerst betroffen)). Die Skala wurde von David S. Bell für ME/CFS entwickelt und hat sich in der Diagnostik und Forschung der Erkrankung etabliert.

Das Charité Fatigue Centrum stellt die Skala auf seiner Seite gemeinsam mit den Kanadischen Diagnosekriterien sowie einer Liste von Differentialdiagnosen und Komorbiditäten zur Verfügung: https://cfc.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/kompetenzzentren/cfc/ZZ_alte_Dateien/Landing_Page/Kanadische_Kriterien_mitAuswertung.pdf

2. FUNCAP55

Der FUNCAP Fragebogen wurde entwickelt, um die Funktionseinschränkungen und Funktionelle Kapazität von ME/CFS-Betroffenen erfassen zu können. Er orientiert sich dazu an 8 Bereichen und Typen von Aktivität: persönliche Hygiene/grundlegende Funktionen, gehen/Bewegung, aufrechte Position, Aktivitäten zu Hause, Kommunikation Aktivitäten außerhalb des Hauses, Reaktion auf Licht und Sonne und Konzentration. Durch die Berücksichtigung von PEM erfasst FUNCAP die Funktionseinschränkungen von ME/CFS-Betroffenen besser und ist daher eine sinnvolle Basis für die Einschätzung notwendiger Unterstützungsleistungen und Absicherung.

Verfügbar sind eine lange (55 Fragen) und eine Kurzversion auf deutsch z.B. im

Schweregradrechner der Schweizerischen Gesellschaft für ME und CFS.

Sommerfelt, K. et al. (2023) Assessing Functional Capacity in ME/CFS: A Patient Informed Questionnaire. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202309.2091.v1

FUNCAP Webseite:

https://www.funcap.no/

1. DePaul Symptom Questionnaire (DSQ) – PEM Screening

Zur Messung von Symptomen wurden von Leonard Jason DePaul Symptom Questionnaires (DSQ) an der DePaul University entwickelt.

Zur Diagnose und Einordnung von PEM stellt das Fatigue Centrum der Charité Berlin einen mit der TU München entwickelten DSQ-PEM Fragebogen für Kinder und Erwachsene zur Verfügung: https://cfc.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/kompetenzzentren/cfc/ZZ_alte_Dateien/Landing_Page/DSQ-PEM_TUM.pdf

2. Handkraftmessung

Die wiederholte Handkraftmessung (engl. hand gripp strenght HGS) ist ein sensitiver diagnostischer Test zur Beurteilung der Muskelermüdung und -ermüdbarkeit und ein objektives Maß zur Beurteilung der Schwere der Erkrankung bei ME/CFS.

Quelle:

Jäkel et al. (2021)

Handkraftmessung – begleitendes Diagnose-Tool der Charité Berlin

3. Two-day cardiopulmonary exercise test (2-day CPET)

Ausschließlich angewandt im Rahmen von Studien: z.B. Joseph P., et al. (2021); Lim E-J., et al. (2020)

1. Schellong-Test & Kipptisch-Untersuchung

Zur Abklärung von Orthostatischer Intoleranz und ihrer Formen, wie z.B. Orthostatische Hypotension (HO) oder Posturales Tachykardiesyndrom (POTS), ist ein Schellong Test bzw. NASA Lean Test hilfreich.

Dieser kann von Patient:innen auch zu Hause durchgeführt werden. Zur genauen Abklärung kann dann in Folge eine Kipptischuntersuchung durchgeführt werden. Anleitung und weitere Informationen: https://batemanhornecenter.org/nasa-10-minute-lean-test-2/

2. Puls/(24h-)Blutdruck/Herzfrequenz Messungen (teilweise Differentialdiagnostik)

3. Elektrokardiogramm (EKG, Differentialdiagnostik)

4. Langzeit/Holter-Elektrokardiogramm (Langzeit/Holter-EKG, Differentialdiagnostik)

COMPASS 31

COMPASS 31 ist ein Fragebogen, der mit Hilfe von 31 Fragen in 6 Bereichen einen klinisch relevante Score für Autonome Dysfunktion ergibt.

Sletten, D.M., et al., COMPASS 31: a refined and abbreviated Composite Autonomic Symptom Score. Mayo Clin Proc, 2012. 87(12): p. 1196-201.

https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2012.10.013

1. MCAS-Diagnosekriterien

Weiler C.R. et al. (2019) AAAAI Mast Cell Disorders Committee Work Group Report: Mast cell activation syndrome (MCAS) diagnosis and management. J Allergy Clin Immunol. 2019 Oct;144(4):883-896. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.08.023

Jennings, S.V., et al. (2022) Mast Cell Diseases in Practice and Research: Issues and Perspectives Raised by Patients and Their Recommendations to the Scientific Community and Beyond. The Journal of Allergy and Clinical Immunology:

In Practice 10(8): p. 2039-2051.

https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.06.018

2. Gastrointestinal-Biopsien

hEDS Diagnosekriterien

Initiative, D.E.-D., Diagnosekriterien für das hyper mobile Ehlers-Danlos Syndrom (hEDS). Link:

https://www. ehlers-danlos.com/wp-content/uploads/2020/11/ heds-diagnostic-checklist-german.pdf, 27.05.2024

1. Hautstanzbiopsie

2. Small Fiber Neuropathy-Symptoms Inventory Questionnaire (SFN-SIQ) [35]

Brouwer, B.A., et al. (2015) Improving assessment in small f iber neuropathy. J Peripher Nerv Syst. 20(3): p. 333-40.

https://doi.org/10.1111/jns.12128

3. Sudometrie (Sudoscan®)

4. Quantitativ sensorische Testung (QST)

5. Nervenleitegschwindigkeitsmessung (NLG, Differentialdiagnostik)

Metabolische labordiagnostische Marker

Endokrinologische labordiagnostische Marker

Immunologische labordiagnostische Marker

Röntgen

Computertomographie (CT) bzw.

Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-CT

Magnetresonanztomographie (MRT)

Elektroenzephalographie (EEG)

Herzultraschall

Lumbalpunktion

1. D-A-CH-Konsensus-Statementzu ME/CFS

Das Konsensus-Statement gibt einen guten Überblick über den wissenschafltichen Stand zu ME/CFS und liefert Ansatzpunkte zu Diagnostik und Therapie.

Hoffmann, K. et al. (2024) Interdisziplinäres, kollaboratives D-A-CH Konsensus-Statement zur Diagnostik und Behandlung von Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom. Wiener Klinische Wochenschrift 136 (Suppl

5), 103–123.

https://doi.org/10.1007/s00508-024-02372-y

2. “Care for ME/CFS” Praxisleitfaden

Der LEitfaden wurde von MedUni Wien und ÖG ME/CFS in einem Forschungsprojekt entwickelt und gibt gute Ansatzpunkte für Diagnostik, Therapie, die Gestaltung von Versorgung und Pflege.

Hainzl A., Rohrhofer J., Schweighardt J. et al. (2024): Care for ME/CFS – Praxisleitfaden für die Versorgung von ME/CFS-Betroffenen (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Medizinische Universität Wien/Österreichische Gesellschaft für ME/CFS, Wien. https://doi.org/10.5281/zenodo.12091631

3. Diagnose und Behandlungsleitfaden der U.S. ME/CFS Clinician Coalition

Der Leitfaden ist ein kompaktes, praktisches Dokument mit einem Überblick zu ME/CFS, wichtigen Differentialdiagnosen, den typischen Komorbiditäten und den wichtigsten Informationen zur Behandlung von ME/CFS.

Aktuelle Fortbildungen und Veranstaltungen

Aktuell stehen keine Fortbildungen und Veranstaltungen an.

Bitte nehmen Sie unser On-Demand-Angebot unten in Anspruch. Die angebotenen akkreditierten Fortbildungen für medizinische Berufsgruppen und werden von uns kostenfrei angeboten und laufend aktualisiert.

On-Demand-Fortbildungen

In unserem Ärzt:innenbereich stehen Ihnen On-Demand-Fortbildungen zum Thema postakute Infektionssyndrome (PAIS), wie ME/CFS, zur Verfügung. Diese sind von der Akademie der Ärzte akkreditiert. Die Inhalte wurden unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Kathryn Hoffmann, MedUni Wien und Prof. Carmen Scheibenbogen, Charité – Universitätsmedizin Berlin, in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS entwickelt. Diese Fortbildungen sind für Haus- und Fachärzt:innen sowie für Therapeut:innen, Pflegekräfte und andere Berufsgruppen im Gesundheits- und Sozialwesen konzipiert. Die Vorträge sind im Ärztebereich auch einzeln abrufbar.

Zugang zu den On-Demand-Fortbildungen

Der Zugang über einen DocCheck-Login schützt die Inhalte der Vortragenden und stellt sicher, dass sie ausschließlich medizinischem Fachpersonal zur Verfügung stehen. Zudem ermöglicht der geschützte Bereich den Austausch mit anderen Fachkräften und den Zugang zu spezialisierten Foren und Netzwerken.

Rückblick Fortbildungen und Veranstaltungen

Fortbildung im Kunsthistorischen Museum: “Medizin im Museum”

Am 24. Mai 2025 luden die ÖG ME/CFS, das Nationale Referenzzentrum für postvirale Syndrome sowie die Medizinische Universität Wien zur Fortbildung „Medizin im Museum“ ein.

Im stilvollen Ambiente des Kunsthistorischen Museums Wien widmeten sich Expert:innen aus verschiedenen Fachrichtungen sowie Vertreter:innen der ÖG ME/CFS dem Thema ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom) – mit einem besonderen Fokus auf interdisziplinäre Perspektiven.

Neben spannenden medizinischen Fachvorträgen bot die Veranstaltung eine Abschlussdiskussion mit allen Vortragenden und der Beantwortung von Fragen aus dem Publikum sowie eine exklusive Kunstführung durch die Sonderausstellung „Arcimboldo – Bassano – Bruegel. Die Zeiten der Natur“.

Samstag, 24. Mai 2025 | Kunsthistorisches Museum Wien | 09:00 – 13:00 Uhr Vorträge | 13:00 – 14:00 Uhr Museumsführung | 4 DFP-Punkte

Programm: https://www.aekwien.at/documents/d/wien/medizinimmuseum

Internationales, interdisziplinäres Webinar zu klinischen und objektivierbaren Aspekten von ME/CFS mit Schwerpunkt postexertionelle Malaise

Onlinefortbildung | 11. Juli 2024 | 17:00 – 20:00 Uhr

Dieses internationale, interdisziplinäre Webinar über ME/CFS beleuchtete die klinischen und objektivierbaren Aspekte dieser komplexen Erkrankung, immer mit Schwerpunkt auf das Leitsymptom, postexertionelle Malaise, und war damit zum Beispiel auch ideal geeignet als Fortbildung für Gutachter:innen, die mit Menschen mit ME/CFS zu tun haben.

Programm

17.00 – 17.15 Uhr: Einführung ins Webinar und Vorstellung des interdisziplinären DACH-Konsens zu ME/CFS

Kathryn Hoffmann, Abteilung für Primary Care Medicine, Medizinische Universität Wien, Österreich

17.15 – 17.35 Uhr: Klinische Aspekte von ME/CFS

Michael Stingl, Facharztzentrum Votivpark Wien, Österreich

17.40 – 18.10 Uhr: Post-exertional Malaise (PEM)

Todd Davenport, Department of Physical Therapy at University of the Pacific in Stockton, California, U.S.

18.15 – 18.45 Uhr: Dysautonomia in ME/CFS with focus on PEM

Svetlana Blitshteyn, Department of Neurology at the University at Buffalo Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences and Dysautonomia Clinic, Buffalo, U.S.

18.50 – 19.15 Uhr: Immunologische Aspekte von ME/CFS

Eva Untersmayr-Elsenhuber, Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung, Medizinische Universität Wien, Österreich

19.20 – 19.45 Uhr: Neuropsychologische Aspekte von ME/CFS mit Fokus PEM

Markus Gole, Klinischer Psychologe und Philosoph in eigener Praxis in Linz, Österreich, und Ferndozent für Biologische Psychologie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, Deutschland

19.50 – 20.00 Uhr: Abschluss des Webinars

Anrechnung: Veranstaltung wurde mit 3 DFP von der Wiener Ärztekammer akkreditiert und auch von der BÖP als Fortbildung anerkannt, wenn mindestens 75% der Zeit teilgenommen wurde.

Sprache: Deutsch mit englischen Beiträgen (Fragen können immer auch auf Deutsch gestellt werden und werden dann übersetzt)

Die Veranstaltung wurde von der Abteilung für Primary Care Medicine der MedUni Wien in Kooperation mir Dr. Michael Stingl und der ÖG ME/CFS organisiert und von der WE&ME Foundation gesponsert.

Weitere Informationen unter:

https://public-health.meduniwien.ac.at/abteilungen/abteilung-pcm/ueber-uns/klinische-und-objektivierbare-aspekte-von-me/cfs/

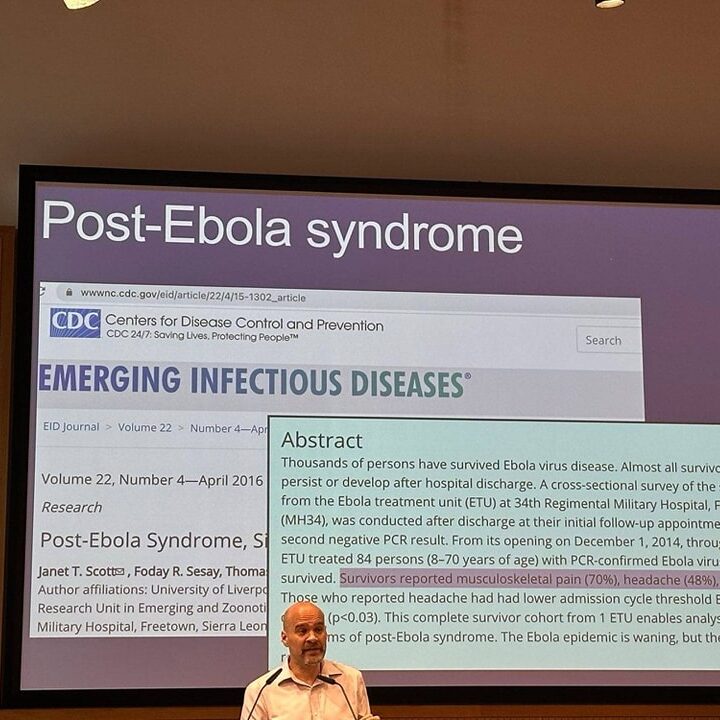

Das akkreditierte “ME/CFS SYMPOSIUM – Wissenschaftliche Grundlagen und Konsequenzen für das Gesundheitssystem” fand als FENS Satellite Event am 21. Juni 2024 von 17:00 – 19:00 an der Medizinischen Universität Wien statt. Das Event wurde von der ÖG ME/CFS in Kooperation mit der Austrian Neuroscience Association, Medizinische Universität Wien und WE&ME Foundation veranstaltet.

Die Veranstaltung, ein Satellite Event des FENS Forums 2024 in Wien, beleuchtete interdisziplinär den aktuellen Stand der internationalen sowie österreichischen ME/CFS-Forschung. Zusätzlich wurden die Auswirkungen auf das österreichische Gesundheitssystem und die praktische Umsetzung des aktuellen Forschungsstands diskutiert.

Prof. Kathryn Hoffmann hat in ihrer Präsentation wie im Vorjahr das Bild “Wüstenlandschaft” symbolisch für die aktuelle Situation der ME/CFS-Betroffenen verwendet, die unverändert ist. In Bezugnahme auf D-A-CH Konsensuspaper und Care for ME/CFS Praxisleitfaden schlägt sie eine spezialisierte, transdisziplinäre – fächerübergreifende – Spezialambulanz vor und betont Patient:innenbeteiligung.

Neurowissenschafter Michael VanElzakker, PhD berichtete über int. Studien und Ergebnisse. Er beschrieb Neuroinflammation bildhaft als Rauch: Es muss nicht der Rauch sondern das Feuer untersucht werden! Das ist Detektivarbeit – vor allem bei unterschiedlichen Erregern.

Prof. Eva Untersmayr-Elsenhuber stellte unseren Care for ME/CFS Praxisleitfaden vor und thematisiert den Einfluss der Erkrankung auf die Erwerbstätigkeit: die Mehrzahl der Patient:innen ist nicht mehr arbeitsfähig. Dringend notwendig sind Fortbildung, eine an die Bedürfnisse angepasste Spezialambulanz und aufsuchende Versorgung.

Am Podium diskutierten Dr. Michael Stingl – Facharzt für Neurologie, BM aD Rudolf Anschober sowie Johannes Schweighardt von der ÖG ME/CFS über die dramatische (Un-)Versorgungslage. Stellvertretend für die vielen Erfahrungen, die mit uns als Patient:innenorganisation geteilt werden, las Johannes die Nachricht einer verzweifelten Betroffenen vor: ihre Erkrankung wird nicht ernst genommen, verschlechtert sich laufend, Fehlbehandlungen führten zu dauerhaften Zustandsverschlechterungen. Und so wie wir kann auch das Publikum die Fragen der Betroffenen nach Anlaufstellen und Hilfe nicht beantworten, denn es gibt keine Strukturen!

Rudolf Anschober übte Selbstkritik, da er in seiner Amtszeit aus ME/CFS keinen Schwerpunkt gemacht hat: “Wüsste ich das, was ich jetzt weiß, hätte ich das damals gewusst, hätte ich wahrscheinlich anders gehandelt.”

Das Symposium richtete sich an Wissenschaftler:innen, medizinisches Fachpersonal sowie politische Entscheidungsträger:innen, Medienvertreter:innen und Interessierte aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Ziel der Veranstaltung war es, zur Aufklärung und zum Kompetenzaufbau bezüglich ME/CFS beizutragen. Das Symposium wurde sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache abgehalten.

Die Teilnahme war kostenlos und wurde mit 2 DFP-Punkten der Ärztekammer für Wien akkreditiert.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Mitorganisator:innen, bei den Sprecher:innen, Dr. Meryn für die Moderation und dem Publikum für die Diskussionsbeteiligung.

Großer Dank geht auch an die Initiative Gesundes Österreich – IGÖ für die Unterstützung mit Luftreinigern und die Vertretung von Veronika Kunnert vor Ort sowie an Ströck für die Unterstützung des Buffets!

Johannes Schweighardt und Sandra Leiss haben die ÖG ME/CFS fantastisch mit großem Einsatz vertreten. Sandra resümiert: „Keine Infektion ist die beste Prävention um nicht an ME/CFS zu erkranken.“

Interdisziplinäres Webinar zu postakuten Infektionssyndromen inkl. ME/CFS und deren Abgrenzung zu F-Diagnosen

23.05.2024 | 17:00 – 19:15 Uhr

Ort: WebEx, Link wurde nach Anmeldung zugeschickt

Sprache: Deutsch

Postakute Infektionssyndrome (PAIS) und deren schwerste Verlaufsform mit postexertioneller Malaise (PEM) die Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS) sind somatische Multisystemerkrankungen, deren Häufigkeit durch die SARS-CoV-2-Pandemie und weiterhin fehlende Präventionsmaßnahmen wie saubere Luft in Innenräumen deutlich zugenommen hat und weiter zunimmt.

Nachdem postakute Infektionssyndrome in der Medizin der letzten Jahrzehnte jedoch sträflich vernachlässigt wurden, fällt es vielen Ärztinnen und Ärzten, aber auch weiteren Gesundheits- und Sozialberufen schwer, diese korrekt klinisch zu diagnostizieren, von F-Diagnosen abzugrenzen und Komorbiditäten richtig einzuordnen.

Dieses Webinar bot diesbezüglich eine Hilfestellung.

Dieses Webinar wurde von der Abteilung für Primary Care Medicine der MedUni Wien in Kooperation mit der ÖG ME/CFS organisiert.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung wurde mit 2 DFP-Punkten von der Wiener Ärztekammer akkreditiert und auch von der BÖP als Fortbildung anerkannt.

PROGRAMM

17.00 – 17.10 Uhr: Begrüßung (Kathryn Hoffmann)

17.10 – 17.30 Uhr: Einführung PAIS und ME/CFS: Korrekte Diagnostik (Michael Stingl)

17:30 – 18:00 Uhr: PAIS inkl. ME/CFS und deren Abgrenzung zu F-Diagnosen: Kriterien und Erfahrungen aus der Psychiatrie (Florian Buchmayer)

18:00 – 18:30 Uhr: PAIS inkl. ME/CFS und deren Abgrenzung zu F-Diagnosen: Klinisch-psychologische und neuropsychologische Aspekte in der Diagnostik (Markus Gole)

18:30 – 19:00 Uhr: Psychotherapie bei PAIS inkl. ME/CFS (Bettina Grande)

19:00 – 19:15 Uhr: Closing (Kathryn Hoffmann)

Mehr Informationen zum Programm und zu den Vortragenden finden Sie auf der Seite der Abteilung für Primary Care Medicine, MedUni Wien.

Akkreditiertes Online-Webinar (Sprache: Englisch)

01. März 2024 | 15:00-18:40 Uhr

Das Webinar umfasste internationale Beiträge von Svetlana Blitshteyn, New York, USA; Florian Buchmayer, Eisenstadt, Österreich; Markus Gole, Linz/Österreich und Hamburg/Deutschland; Kathryn Hoffmann, Wien, Österreich; Lindsay McAlpine New London, USA; David Putrino, New York City, USA; Michael Stingl, Wien, Österreich; Michael VanElzakker, Medford, USA.

Die Veranstaltung wurde von der MedUni Wien gemeinsam mit Michael Stingl und der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS organisiert und von der WE&ME Stiftung gesponsert . Die Teilnahme an dieser Veranstaltung wurde mit 3 CME-Punkten von der Wiener Ärztekammer akkreditiert.

Mehr Informationen zum Programm auf der Seite der Abteilung für Primary Care Medicine, MedUni Wien

Am Freitag, 1. September 2023 von 14:30 bis 17:30 Uhr findet das ME/CFS Symposium und Vernetzungstreffen im Van Swieten Saal der MedUni Wien statt.

ME/CFS ist eine schwere, neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Als schwerste Form von Post Covid steigt die Zahl der Betroffenen und damit die praktische und wissenschaftliche Relevanz von ME/CFS.

Das Symposium und Vernetzungstreffen richtet sich an Ärzt:innen sowie medizinisches Fachpersonal und beleuchtet die Grundlagen zu ME/CFS ebenso wie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Das kalte Buffet im Anschluss soll die Möglichkeit zur Vernetzung geben.

Die Teilnahme wird mit 2 DFP-Punkten der Ärztekammer für Wien akkreditiert.

Die Veranstaltung wird gemeinsam von ÖG ME/CFS, Zentrum für Public Health – Abteilung für Primary Care Medicine, MedUni Wien und Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie – Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung, MedUni Wien organisiert. Vielen Dank an die Firma Ströck für die Unterstützung des Buffets!

Programm

14:30 – 14:45 Uhr

Begrüßung

16:15 – 16:30 Uhr

Zusammenschau & Ausblick

16:30 – 17:30 Uhr

Ausklang und Vernetzung bei kaltem Buffet

Die Eröffnung erfolgte durch Reden von Univ. Prof. Dr.in Anita Rieder, der Vizerektorin für Lehre und Leiterin des Zentrums für Public Health der Medizinischen Universität Wien, Univ. Prof. Dr.in Ursula Wiedermann Schmidt, MD, MSc, PhD, der Leiterin des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der Medizinischen Universität Wien sowie Kevin Thonhofer und Astrid Hainzl, MSc, Vereinsobleute der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS.

Beide Institutsleiterinnen begrüßen den durch die Pandemie aufgekommenen nationalen und internationalen Fokus auf ME/CFS als eigenständiges Krankheitsbild. Laut Dr.in Rieder schlägt sich dies in einem neuen PhD-Programm nieder und es wird gefordert, dass man dieses Krankheitsbild ins Curriculum des Medizinstudiums aufnimmt. Dr.in Wiedermann-Schmidt sieht durch die Etablierung einer Biobank immunologische und molekularbiologische Grundlagenforschung auch in Vernetzung mit anderen Ländern ermöglicht. Für Astrid Hainzl und Kevin Thonhofer ist die Fortbildung genauso wichtig wie politische Verantwortung, da die Krankheit seit Jahrzehnten unterschätzt wurde, aber vor dem Hintergrund der Pandemie umso deutlicher sichtbarer wurde. Nachdem die wissenschaftlichen Grundlagen bereits vorhanden sind, ist als nächster Schritt die Schaffung von spezialisierten Ambulanzen für Betroffene von größter Dringlichkeit.

Der erste Vortrag von Dr. Michael Stingl vom Facharztzentrum Votivpark Wien, Österreich, über Grundlagen und Therapieoptionen von ME/CFS gibt eine Kurzzusammenfassung über das Krankheitsbild und das Kernsymptom Post Exertional Malaise (PEM), die Diagnosekriterien, Ursachen, Häufigkeit, Therapieoptionen, die überwiegend off label sind sowie Pacing als Krankheitsmanagement und mit der Erkrankung einhergehende Probleme für die Betroffenen: Diese seien „weder crazy noch lazy“ und die Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen haben durch den aktivierenden Ansatz vielfach zu einer langanhalten gesundheitlichen Verschlechterung der Patientinnen:Patienten geführt.

Im zweiten Vortrag berichtet Prof. Dr.in Carmen Scheibenbogen vom Institut für Medizinische Immunologie der Charitè Universitätsmedizin Berlin, Deutschland, über ME/CFS Mechanismen und klinische Studien, wie jene zur Immunadsorption, bei der Autoantikörper aus dem Blut gewaschen werden, Corticus Steriode für jene Patientinnen:Patienten mit Entzündungen im Gehirn sowie eine Studie mit HBOT (Sauerstofftherapie). Sie spricht auch die unzureichende Versorgung für mittlerweile ca 500.000 Betroffene in Deutschland mit Stand 2021 an und fordert interdisziplinär aufgebaute Spezialambulanzen, wie es sie für andere schwere und komplexe Erkrankungen gibt.

Maria Teresa Ferretti, PhD, von den Universitäten Bern und Zürich, Schweiz, spricht im dritten Vortrag über Sex and gender aspects in neurological disorders und betont dabei die Wichtigkeit von Vertretungsorganisationen für Patientinnen:Patienten und die Einbeziehung von diesen und Patientinnen:Patienten in der Forschung. Sie berichtet über Unterschiede durch biologisches Geschlecht und Gender sowie auch Alterskohorten bei neurologischen Erkrankungen und dass Frauen von neurodegenerativen und neuroinflammatorischen Krankheiten und auch von neuropathischen Schmerzen öfter betroffen sind als Männer, die Wirkweisen von Medikamenten jedoch bei den Geschlechtern jeweils unterschiedlich sein können. Zuletzt spielen auch soziale und kulturelle Unterschiede eine Rolle: ME/CS ist eine stark stigmatisierte Krankheit, die von Ärztinnen:Ärzten nicht ernst genommen wird. Wie Frauen und Männer gesehen werden, hat einen Einfluss darauf, wie ME/CFS diagnostiziert wird.

Der vierte Vortrag von Dozent (FH) Francisco Westermeier, BSc MSc PhD von der Biomedizinischen Analytik, FH Joanneum Graz, Österreich, über Endothelial and metabolic dysfunction in ME/CFS handelt über die Grundlagenforschung zu Stickoxid und Enzymen, die Stickoxid produzieren, für die Funktion der Blutgefäße. Er konnte dabei einen Mangel an Stickoxid bei an ME/CFS erkrankten Menschen feststellen.

Assoz.-Prof. Priv.Doz. DDr.in Eva Untersmayr-Elsenhuber vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung, Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der Medizinischen Universität Wien, Österreich, berichtet im fünften Vortrag über Veränderungen des Immunsystems bei ME/CFS und Post Covid, dass wiederkehrende Infekte und Krankheitsgefühl klinisch relevant sind, da besonders Immundefekte bei ME/CFS-Erkrankten häufiger zu finden sind und dafür Immundiagnostik erforderlich ist. Sie berichtet über die Ergebnisse des CCCFS-Fragebogens und spricht sich für eine Spezialambulanz mit verschiedenen Fachrichtungen aus und dass weitere Forschung im Zusammenhang mit Viruspersistenz und Virusreaktivierung dringend notwendig ist. Dabei ist die im Aufbau befindliche und privat finanzierte österreichische Biobank, die mit den öffentlich finanzierten Biobanken in Deutschland, im Vereinigten Königreich und den Niederlanden harmonisiert wird, ein wichtiger Meilenstein und Grundlage für weitere Forschung.

Im sechsten und letzten Vortrag von Univ. Prof. Dr.in Kathryn Hoffmann, MPH von der Abteilung für Primary Care Medicine, Zentrum für Public Health an der Medizinischen Universität Wien, Österreich, über Versorgung ohne Versorgungsstrukturen: die Quadratur des Kreises für Menschen mit ME/CFS in Österreich wird über die hohe Komplexität und unterschiedliche Arten und Ausprägung von postinfektiösen Erkrankungen bei gleichzeitigem Fehlen von entsprechenden Strukturen aufgeklärt. Es gibt eine Handvoll von Ärztinnen:Ärzten im privaten Sektor, die sich mit diesem Krankheitsbild beschäftigen, dem gegenüber steht eine – mangels Datenlage nicht bezifferbare – Vielzahl von schwer kranken Patientinnen:Patienten, die dringend Versorgung bedürfen. Dabei wird ein Bild gezeichnet, wie sich diese für die Bedürfnisse von Betroffenen in Form einer spezialisierten Anlaufstelle gestalten müsste. Der Bedarf ist gegeben und die Krankheitslast ist extrem hoch und wird ohne Prävention weiter zunehmen, weshalb es spezifische Anlaufstellen, die Schaffung einer guten Datenbasis und Investition in Forschung braucht.

Das CCCFS (Computer-based Clustering of Chronic Fatigue Syndrome Patients) Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, mit ME/CFS Betroffenen und Expert:innen einen umfassenden Fragebogen zu der komplexen Erkrankung zu entwickeln. Eine computerbasierte Auswertung der mit dem Fragebogen gesammelten Daten soll zur Vereinfachung von Diagnose und Behandlung ME/CFS Erkrankter beitragen.

Die ÖG ME/CFS ist unter der Leitung von Prof. DDr. Eva Untersmayr-Elsenhuber ein CCCFS Projektpartner. Das CCCFS-Projekt wurde im Rahmen des “Public and Patient Involvement and Engagement” Calls des Open Innovative Science Centers ausgewählt und von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft finanziell unterstützt.

Im Mai 2022 fand das CCCFS Symposium in hybrider Form statt, bei dem Bewusstsein für ME/CFS geschaffen wurden, sowie Forschungsergebnisse präsentiert wurde. Die Veranstaltung richtete sich sowohl an PatientInnen als auch an medizinisches Fachpersonal. Eine Nachschau des CCCFS Symposiums gibt es auf der CCCFS Projektseite.

Literatur & Ressourcen

Internationale Leitlinien & Überblicksarbeiten

D-A-CH Konsensus Statement

Die führenden ME/CFS-Expert:innen sowie Patient:innenorganisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten im D-A-CH Konsensus Statement eine Zusammenfassung des aktuellen Wissensstands zu ME/CFS sowie einen Überblick über aktuelle Optionen in Hinblick auf Diagnostik und Therapie und mögliche zukünftige Entwicklungen. Als wichtiges Grundlagenkapitel kann der Beitrag Ansätze liefern aber die gravierenden strukturellen Versorgungslücken ohne Spezialambulanzen im D-A-CH-Raum Österreich nicht schließen.

Hoffmann, K. et al. (2024) Interdisziplinäres, kollaboratives D-A-CH Konsensus-Statement zur Diagnostik und Behandlung von Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom. Wiener Klinische Wochenschrift 136 (Suppl 5), 103–123. https://doi.org/10.1007/s00508-024-02372-y

Care for ME/CFS Praxisleitfaden

Im Projekt „Care for ME/CFS“ haben ÖG ME/CFS und MedUni Wien auf Basis wissenschaftlicher Erhebungen einen Praxisleitfaden zu ME/CFS entwickelt. Finanziert wurde das Projekt von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft.

Der Leitfaden zeigt die Situation der ME/CFS-Betroffenen im DACH-Raum auf, gibt Orientierung zu Diagnostik und Therapie, beschreibt was in der Versorgung von ME/CFS berücksichtigt werden muss und leitet strukturelle Schritte für die Gesundheitspolitik ab.

Hainzl A., Rohrhofer J., Schweighardt J. et al. (2024): Care for ME/CFS – Praxisleitfaden für die Versorgung von ME/CFS-Betroffenen (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Medizinische Universität Wien/Österreichische Gesellschaft für ME/CFS, Wien. https://doi.org/10.5281/zenodo.12091631

Empfehlung: Kompakter Diagnostik- und Ersttherapie-Algorithmus für ME/CFS auf der Basisversorgungsebene

Univ.-Prof.Priv.Doz. Dr. Kathryn Hoffmann, Leiterin der Abteilung für Primary Care Medicine am Zentrum für Public Health (MedUni Wien) hat eine umfassende Übersicht für die praktische Anwendung erstellt:

“Diese Empfehlung richtet sich explizit an Ärzt:innen der ersten Versorgungsebene und bietet einen kompakten, praxisnahen Algorithmus zur Basisdiagnostik und Ersttherapie von ME/CFS. Sie soll dazu beitragen, betroffenen Patient:innen eine raschere Erstversorgung zu ermöglichen und gleichzeitig eine strukturierte Überleitung in die weiterführende spezialisierte Versorgung vorzubereiten, sobald diese verfügbar ist, nachdem sie bereits jetzt dringend indiziert ist.

Es ist wichtig zu betonen: Diese Empfehlung deckt ausschließlich die Erstdiagnostik und initiale symptomorientierte Therapie im Rahmen der Basisversorgung ab.”

Hoffmann, K. (2025): Empfehlung: Kompakter Diagnostik- und Ersttherapie-Algorithmus für ME/CFS auf der Basisversorgungsebene. Abteilung für Primary Care Medicine, Medizinische Universität Wien. https://public-health.meduniwien.ac.at/fileadmin/content/OE/public-health/Primary_Care_Medicine/PDFs/2025.06.13_Empfehlung__Diagnostik-_und_Ersttherapie-Algorithmus_fuer_MECFS_auf_der_Basisversorgungsebene.pdf

CDC Leitlinie zu ME/CFS (USA)

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) der USA stellen auf ihrer Seite umfangreiche Informationen zu ME/CFS, der Diagnose und Behandlungsansätzen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die CDC auch hilfreiche Informationen und Tools für “Healthcare Providers”. Eine der ersten, umfassenden Arbeiten über ME/CFS, auf dem auch die Arbeit der CDC beruht, ist der 2015 erschienene IOM Report.

NICE Leitlinie zu ME/CFS (UK)

Das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) hat in einem mehrjährigen, evidenzbasierten Prozess die Leitlinie zu ME/CFS überarbeitet und die neue Version im Herbst 2021 veröffentlicht. Die Ziele einer frühen Diagnose und Bereitstellung von Möglichkeiten zum Krankheitsmanagement stehen im Vordergrund. Auf Basis der umfassenden Evidenz wurde Bewegungstherapie (graded exercise therapy (GET)) als schädlich für ME/CFS Betroffene eingestuft. Darüber hinaus wurde auch klargestellt, dass psychotherapeutische Behandlung (cognitive behavioural therapy (CBT)) nur unterstützend und nicht ursächlich in der Behandlung eingesetzt werden darf.

EUROMENE Expert:innen Konsens Papier

Im EUROMENE Forschungsnetzwerk (European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) fassen die führenden Wissenschafter:innen und Kliniker:innen zu ME/CFS in Europa den Forschungsstand zu ME/CFS zusammen, beschreiben ausführlich die Diagnosefindung und anzustrebende Versorgung sowie Pflege von ME/CFS Betroffenen.

Nacul L, et al. (2021) European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE): Expert Consensus on the Diagnosis, Service Provision, and Care of People with ME/CFS in Europe. Medicina (Kaunas), 19;57(5):510. https://doi.org/10.3390/medicina57050510

Hilfreiches

Video – Pacing

Covid-19 Infotalk der ÖGAM von Dr. Michael Stingl zu Pacing (Video)

Video – Post exertional Malaise (im Rahmen von Long Covid)

Covid-19 Infotalks der ÖGAM von Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr.med.univ. Kathryn Hoffmann zu PEM

Video – Die Folgen der Pandemie: Post Covid und ME/CFS

Leopoldina-Vorlesung von Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, Charité Berlin, 12. Juli 2023

Informationsseite – Fatigue Centrums der Charité Berlin

Das Fatigue Centrum der Charité Berlin stellt eine Informationsseite für Ärzt:innen mit Links und Unterlagen zur Verfügung

Ausgewählte Publikationen

Hoffmann, K. et al. (2024) Interdisziplinäres, kollaboratives D-A-CH Konsensus-Statement zur Diagnostik und Behandlung von Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom. Wiener Klinische Wochenschrift 136 (Suppl 5), 103–123. https://doi.org/10.1007/s00508-024-02372-y

Nacul L., et al. (2021) European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE): Expert Consensus on the Diagnosis, Service Provision, and Care of People with ME/CFS in Europe. Medicina (Kaunas), 19;57(5):510. https://doi.org/10.3390/medicina57050510

Hainzl A., et al. (2024): Care for ME/CFS – Praxisleitfaden für die Versorgung von ME/CFS-Betroffenen (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Medizinische Universität Wien/Österreichische Gesellschaft für ME/CFS, Wien. https://doi.org/10.5281/zenodo.12091631

Renz-Polster H. & Scheibenbogen, C. (2022) Post-COVID-Syndrom mit Fatigue und Belastungsintoleranz: Myalgische Enzephalomyelitis bzw. Chronisches Fatigue-Syndrom. Innere Medizin 63, 830–839. https://doi.org/10.1007/s00108-022-01369-x

Bateman L., et al. (2021) Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Essentials of Diagnosis and Management. Mayo Clin Proc., 96(11):2861-2878. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2021.07.004

Scheibenbogen, C. et al. (2023) Post COVID und Post-Vakzin-Syndrom: Die Pandemie nach der Pandemie. Deutsches Ärzteblatt; 120(13): A-566 / B-485. https://www.aerzteblatt.de/archiv/230502/Post-COVID-und-Post-Vakzin-Syndrom-Die-Pandemie-nach-der-Pandemie

Legler, A. F. et al. (2023) Symptom persistence and biomarkers in post-COVID-19/chronic fatigue syndrome – results from a prospective observational cohort. medRxiv Preprint https://doi.org/10.1101/2023.04.15.23288582

Marshall-Gradisnik S. & Eaton-Fitch, N. (2022) Understanding myalgic encephalomyelitis – Myalgic encephalomyelitis and Long Covid have overlapping presentation. Science 377(6611): 1150. https://doi.org/10.1126/science.abo1261

Kedor C., et al. (2022) A prospective observational study of post-COVID-19 chronic fatigue syndrome following the first pandemic wave in Germany and biomarkers associated with symptom severity. Nature Communications 13: 5104. https://doi.org/10.1038/s41467-022-32507-6

Davis H.E., et al. (2023) Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Nature Review Microbiology. https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2

Joseph P., et al. (2021) Insights From Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing of Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Chest 160(2):642-651. https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.01.082

Lim E-J., et al. (2020) The Prospects of the Two-Day Cardiopulmonary Exercise Test (CPET) in ME/CFS Patients: A Meta-Analysis. Journal of Clinical Medicine 9(12):4040. https://doi.org/10.3390/jcm9124040

Vu LT., et al. (2024) Single-cell transcriptomics of the immune system in ME/CFS at baseline and following symptom provocation. Cell Rep Med., 16;5(1):101373. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101373

Appelman B., et al. (2024) Muscle abnormalities worsen after post-exertional malaise in long COVID. Nat Commun 15, 17 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-023-44432-3

Pears, K. (2023) Post-Exertional Malaise – Research Review. The ME Association.

https://meassociation.org.uk/2023/12/me-association-research-review-post-exertional-malaise-pem-in-me-cfs-and-long-covid/

Pricoco R., et al. (2024) One-year follow-up of young people with ME/CFS following infectious mononucleosis by Epstein-Barr virus. Front. Pediatr. 11:1266738. https://doi.org/10.3389/fped.2023.1266738

Renz-Polster, H. & Behrends, U. (2023) Das Post-COVID-Syndrom bei Kindern und Jugendlichen. Kinderärztliche Praxis, 94 (5) Seite 310-316. Link:

https://www.kinderaerztliche-praxis.de/a/sars-cov-infektion-das-post-covid-syndrom-bei-kindern-und-jugendlichen-2492148

Thoma M, et al. (2024) Why the Psychosomatic View on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Is Inconsistent with Current Evidence and Harmful to Patients. Medicina, 60(1):83. https://doi.org/10.3390/medicina60010083

Grande T, Get al. (2023) The Role of Psychotherapy in the Care of Patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Medicina (Kaunas), 6;59(4):719. https://doi.org/10.3390/medicina59040719

Vogl T., et al. (2022) Systemic antibody responses against human microbiota flagellins are overrepresented in chronic fatigue syndrome patients. Science Advances 8(38). https://doi.org/10.1126/sciadv.abq2422

ME/CFS Forschung in Österreich

Care for ME/CFS-Projekt

Medizinische Universität Wien & ÖG ME/CFS, finanziert von Ludwig Boltzmann Gesellschaft | 2023-2024

“Care for ME/CFS” ist das Fortsetzungsprojekt des CCCFS-Projekts und wurde vom Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie, Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der MedUni Wien gemeinsam mit der ÖG ME/CFS beim LBG Open Innovation in Science Center eingereicht und gefördert.

Ziel des “Care for ME/CFS”-Projekts war es, aufbauend auf dem CCCFS-Projekt, einen Praxisleitfaden zu erarbeiten. Dieser soll bedürfnisorientiert und evidenzbasiert die Versorgung und Betreuung von ME/CFS-Betroffenen erleichtern. Im Zentrum stehen die Themen Diagnostik, Therapieansätze, Pflege & Ausgestaltung von Anlaufstellen.

Weitere Infos auch auf der CCCFS Projektwebseite

Praxisleitfaden

Hainzl A., Rohrhofer J., Schweighardt J. et al. (2024): Care for ME/CFS – Praxisleitfaden für die Versorgung von ME/CFS-Betroffenen (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Medizinische Universität Wien/Österreichische Gesellschaft für ME/CFS, Wien. https://doi.org/10.5281/zenodo.12091631

Care4PAIS&ME/CFS

Medizinischen Universität Wien, Abteilung für Primary Care Medicine in Zusammenarbeit mit Universität Wien, Institut für Mathematik & ÖG ME/CFS, gefördert von WE&ME Foundation | seit 2024

Das Ziel des Projekts ist es, das Verständnis und die Verbesserung des medizinischen Versorgungsweges für Patient:innen mit postakuten Infektionssyndromen (PAIS) wie ME/CFS oder Post-COVID zu fördern.

Weitere Informationen unter: https://www.weandmecfs.org/de/research/care4pais-me-cfs

Forschungsgruppe JOANNEUM Graz

Am JOANNEUM Graz forschen Dr. Francisco Westermeier, PhD, Dr. Jennifer Blauennsteiner, BSc, MSc und Dr.Mag. Monika Riederer in einer Forschungsgruppe zu ME/CFS und untersuchen beispielsweise die endotheliale Dysfunktion bei ME/CFS.

Publikationen

- Pipper C., et al. (2023) Sex and disease severity-based analysis of steroid hormones in ME/CFS. Research Square (Preprint).

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3428946/v1

- Bertinat R., et al. (2022) Decreased NO production in endothelial cells exposed to plasma from ME/CFS patients. Vascul Pharmacol 143:106953. https://doi.org/10.1016/j.vph.2022.106953

- Blauensteiner J., et al. (2021) Altered endothelial dysfunction-related miRs in plasma from ME/CFS patients. Sci Rep 19;11(1): 10604. https://doi.org/10.1038/s41598-021-89834-9

WE&ME Stiftung

Die WE&ME Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Österreich. Sie fördert international die Erforschung von ME/CFS.

ME/CFS-Biobank MedUni Wien

Die Biobank der Medizinischen Universität Wien sammelt Proben (wie Gewebe oder Körperflüssigkeiten) von Menschen mit ME/CFS, um sie der medizinischen Forschung zu ME/CFS zur Verfügung zu stellen. Sie wurde von der WE&ME Stiftung finanziert.

Mehr Informationen und Kontakt auf der Seite ME/CFS-Biobank.

„ME/CFS 2024 – Understanding ME/CFS“ Fördercall von WWTF und WE&ME

2024 förderte der WWTF gemeinsam mit der WE&ME Stiftung sieben Forschungsprojekte mit einer Summe von knapp 700.000€ im Call „ME/CFS 2024 – Understanding ME/CFS“. Der Call fokussierte auf Ätiologie, Pathogenese, Diagnostik und/oder Therapie von postakuten Infektionskrankheiten wie ME/CFS. Einen Überblick über die geförderten Projekte gibt es auf der Seite des WWTF.